制作信息

简介

简介

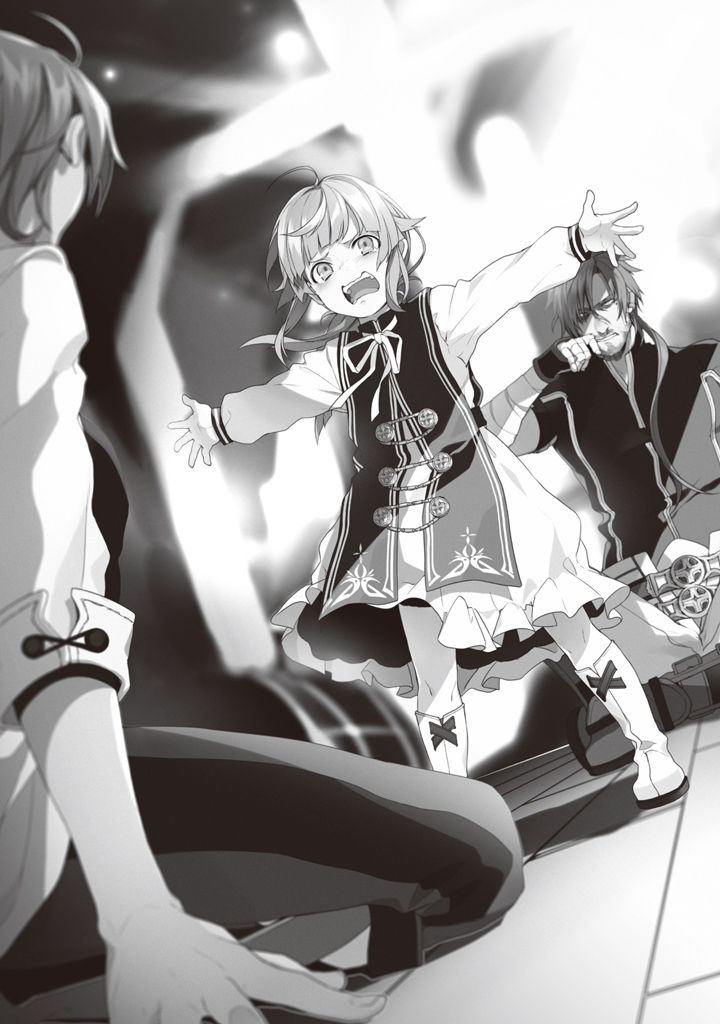

新たな大地で待っていたのは……まさかの親子喧嘩!?

獣族の誘拐事件を解決したルーデウスは、暴力お嬢様のエリス、歴戦の勇者ルイジェルド、そして新たな仲間のギースと共にミリス神聖国の首都ミリシオンに到達する。城下町で束の間の休息を取ろうとした矢先、ルーデウスはまたもや誘拐事件に遭遇する!!

『デッドエンド』の掟に基づき攫われた少年を救い出すため、誘拐犯のアジトに潜入するが、不測の事態によって戦闘を余儀なくされる。

敵の団長と戦う最中、その人物の口から漏れた言葉は「ルディ」という自らの懐かしい愛称だった……!?

憧れの人生やり直し型転生ファンタジー、息もつかせぬ第五弾!

目录

CONTENTS

第五章 少年期 再会編

「敗北を知る者は、強い」

── The way of daring to become inoccupation

著:ルーデウス・グレイラット

译:ジーン・RF・マゴット

第一話 「ミリス神聖国」

俺の名前はルーデウス・グレイラット。

前世は大人、体は十一歳のスーパーハンサムボーイだ。

得意なのは魔術。

詠唱なしで独自にアレンジした魔術を使えるってことで、他の連中からも一目置かれている。

一年半ほど前、俺は災害に巻き込まれ魔大陸という所に転移してしまった。

魔大陸は故郷であるアスラ王国フィットア領から見て、世界のちょうど反対側に位置しており、世界を半周しなければ戻ることはできない。

俺は冒険者となり、帰郷のための長い旅路を歩き始めた。

そうして一年半。俺は魔大陸を縦断し、大森林をも突破したのだ。

★ ★ ★

ミリス神聖国・首都ミリシオン。

その町の全貌は聖剣街道から見ることができる。

青竜山脈より流れ出るニコラウス川は、青く輝くグラン湖へと流れこむ。

グラン湖の中央に浮かぶは偉大なる純白のホワイトパレス。

さらに流れるニコラウス川の川沿いには、金色に輝く大聖堂と、銀に光る冒険者ギルド本部が存在している。

周囲には碁盤上に並んだ規則正しい町並み。

そして町を囲むように配置された勇ましき七つの塔と、外に大きく広がる草原地帯……。

尊厳と調和。二つを併せ持つ、この世界で最も美しい都市である。

冒険家・ブラッディーカント著 『世界を歩く』より抜粋。

ファンタジー世界ならではの緑と青の調和。

それに加えて、江戸や札幌のような規則正しい町並み。

リカリスの町を見た時にはおぼえなかった感動がそこにある。

確かに美しい。

「わぁ……」

呆けた顔で口を開けっ放しにしている少女の名はエリス。

エリス・ボレアス・グレイラット。アスラ王国フィットア領の領主サウロスの孫娘で、俺が家庭教師を務めていた相手である。とんでもなく獰猛なお嬢様で、俺の言うことこそ聞いてくれるものの、気に入らないと大統領でもぶん殴っちまうような暴れん坊だ。ただし、船酔いするので、船だけは勘弁な様子。

「ほう」

眼を細めている色白スキンヘッドの男はルイジェルド。

ルイジェルド・スペルディア。

今はスキンヘッドであるためわからないが、彼はエメラルドグリーンの髪をしたスペルド族という種族で、この世界では緑色の髪をした魔族は、恐怖の象徴として認識されている。

ちょっと物騒なところはあるが、俺たちにとってはたんなる子供好きのおじちゃんだ。

この二人は花より団子の方だと思っていたが、美しいものにはきちんと感動というものを覚えるらしい。

「すげえだろ?」

と、自慢げに言った猿顔の男の名はギース。

冒険者だが、賭け事でヘマをして牢屋に叩き込まれるような抜けた男だ。パーティに入ったというわけではないが、ミリス神聖国まで一緒に行きたいというので、大森林からこっち、俺たちに付いてきている。

なんでお前が自慢げなんだと思うところだが、こんな光景を知っているのであれば、わからないでもない。俺だって、自慢する。

「凄いけど、あんな大きな湖じゃあ、雨期は大変なんじゃないのか?」

とはいえ、こいつを調子に乗らせるのは少しばかり癪だったため、つい憎まれ口を叩いてしまう。

けれど、これは純粋な疑問でもある。

なにせ町のほぼ中央に巨大な湖がある上、すぐ北にある大森林で三ヶ月も雨が続くのだ。

こちらにだって影響はあるだろう。

「そりゃ昔は大変だったらしいが、今はあの七つの魔術塔が天候を完璧にコントロールしてる。だから安心して湖の真ん中に城が建ってわけだ。城壁もねえだろ? そりゃあ、あの塔が常に結界を張ってるからよ」

「なるほど、つまりミリス神聖国を攻め落としたければ、まずあの塔をなんとかするところからってことか」

「物騒なこと言うなよ、冗談でも聖騎士連中に聞かれたら捕まるぜ?」

「……気をつけましょう」

ギースの話によると、あの七つの塔がある限り、首都は決して災害に襲われないし、疫病が流行ることもないらしい。どういう原理かはわからないが、便利なものだ。

「はやく行きましょうよ!」

エリスのワクワクした一声で、俺たちは馬車を進ませた。

ミリシオンの町は、四つの地区に分けられる。

北側にある『居住区』。

民家が立ち並ぶ区画。貴族や騎士団の家族が住んでいる地区と、一般市民の住む地区とで多少の違いはあるが、基本的には民家のみだ。

東側にある『商業区』。

あらゆる業種が集まる区画。小売店はあるものの、規模は小さい。大手の商会が幅をきかせている区画で、この世界のビジネス街だ。鍛冶場や競売場があるのもここである。

南側にある『冒険者区』。

冒険者たちが集まる場所だ。冒険者ギルドの本部を中心に、冒険者向けの店や宿屋などが揃っている。冒険者崩れの住むスラム街や、賭博場もあるので注意が必要である。一応、奴隷市場も商業区ではなくこちらにあるのだとか。

西側にある『神聖区』。

聖ミリス教会の関係者が多く住む場所だ。巨大な大聖堂と、墓地がある。また、ミリス聖騎士団の本部もここにある。

ということを、ギースは一つ一つ、丁寧に教えてくれた。

俺たちはぐるりと回りこみ、冒険者区から町中へと入った。

ギース曰く、町の外の人間が冒険者区以外から出入りすると、いらぬ疑いを掛けられて時間が掛かるらしい。面倒な町だね。

町に入った瞬間、雑多な空気が身を包む。

遠目には綺麗に見えたミリシオンだが、中に入ってしまえば他の町と大差はない。

町の入り口には宿屋と馬屋。

そこから進むと露天商たちが立ち並び、煩く客の呼び込みをしている。

大通りの少し奥まった所には、武具の商店も見えた。

細い路地の奥には、普通よりちょっと値の張る宿屋なんかがあるのだろう。

ちなみに、銀色に輝く冒険者ギルドの本部とやらは、入り口からでも見ることができた。

俺たちはとりあえず、馬車を馬屋に預けた。

聞いてみると、荷物を宿に届けてくれるサービスまであるらしい。

他の町にはなかったサービスだ。

やはり大きな町だと、そういうサービスを充実させなければ、生き残ることができないのかもしれない。

「さてと、俺はアテがあるから、ここらで失礼するぜ!」

馬屋に荷馬車を預けるのを見届けると、ギースは唐突にそう言った。

「え? もう別れるのか?」

俺は意外に思った。宿までは一緒にいると思っていたのだ。

「なんだ先輩、寂しいのか?」

「そりゃ寂しいさ」

からかうような言葉に、俺は正直に答える。

ギースとは短い付き合いだったが、悪いやつじゃなかった。波長が合う相手というのは旅において貴重なものだ。ギースのお陰で俺のストレスがどれだけ軽減されたか……。

それに、彼がいなくなると、また食事が味気ないものになる。やるせない。

「寂しがんなよ先輩。同じ町にいりゃあ、また会えるって」

ギースは肩をすくめて、俺の頭をぽんぽんと撫でた。

そして、そのまま手をヒラヒラさせながら歩み去ろうとすると、エリスが立ちふさがった。

「ギース!」

腕を組んで顎を反らして、いつもの仁王立ち。

「今度会った時は料理を教えなさいよ!」

「だから嫌だっつの。しつけえなあ」

ギースは後ろ頭をポリポリと掻きつつ、その脇を抜ける。

ついでとばかりに、ルイジェルドの肩をぽんと叩いた。

「じゃ、旦那も達者でな」

「お前もな。あまり悪さはするなよ」

「わかってるって」

ギースは今度こそひらひらと手を振りながら、雑踏へと消えていく。

二ヶ月も一緒にいたとは思えない。本当にあっさりとした別れだった。

「あ、そうだ先輩」

と、サル顔は雑踏に消えていく前に振り返った。

「冒険者ギルドには忘れず顔出せよ!」

「……ん? おう!」

金は稼がないといけないだろうし、冒険者ギルドには行く。

しかし、なぜ今それを言うのだろうか。

わからないが、ギースは俺が返事をするのを聞くと、雑踏へと消えていった。

★ ★ ★

まずは宿を探す。

宿を取るというのは、俺たちが町に来た時の基本行動だ。

ミリシオンでは宿は大通りから離れた所に多いため、路地を抜けて少し歩くと宿屋街のような場所に出た。ひと通り見て回った後、一つの宿に決定。

『夜明けの光亭』

この宿は、大通りからは少々外れた場所にあるが、スラム街よりは遠く、治安も悪くない。

各種サービスも充実しており、C~Bランク冒険者の向けの宿と言える。

日当たりが少し悪いのが、欠点といえば欠点か。

宿を取り、部屋で旅の整理をして、時間があれば冒険者ギルドを含めた町の要所を見て回り、さらに時間が余れば適当に自由時間を満喫した後、宿に戻って作戦会議。

それが一連の流れである。

「もっと安い所に泊まればいいじゃない……」

エリスは呆れ顔でそう言った。

彼女のいうことももっともだ。

金は節約すべきというのは、俺が常々言っている言葉だ。

だが、今は少しだけ余裕がある。三ヶ月間、ドルディアの村を警備して得たお金に、獣族の戦士長ギュエスからもらった金。二つ合わせてミリス金貨七枚とちょっと。稼がなければならないのは確かだが、今すぐ金欠に陥るというほどでもない。

だから、これぐらいの贅沢はいいだろう。

俺だって、たまには柔らかいベッドで眠りたいのだ。

「まあ、たまにはいいじゃないですか」

呆れるエリスを尻目に部屋へと入る。

なかなかに小綺麗ないい部屋だ。部屋の隅にテーブルと椅子が用意されているのがいいね。

部屋には鍵も掛けられるし、窓には鎧戸が付いている。

生前の世界におけるビジネスホテルにすら遠く及ばないが、この世界の宿屋としては十分すぎるほどである。

さて、宿に入った後の行動は決まっている。

装備の手入れと、補充すべき消耗品をメモ。ベッドを乾燥に掛け、シーツも洗濯、ついでに掃除。

この動作はルーチンワークと化しており、指示を出さずとも全員が無言で動いた。

全てが終わる頃、日が落ちて周囲が暗くなっていた。

到着したのが昼下がりだったからか。

ギルドに行く時間がなくなってしまったが、一日や二日ギルドに行くのが遅れたところで、大したことはあるまい。

宿の隣の酒場で食事を終え、部屋へと戻ってくる。

三人で車座に座り、顔を突き合わせる。

「それでは、チーム『デッドエンド』の作戦会議を始めます。ミリス首都に着いて初めての会議です、盛り上がっていきましょう」

俺が「拍手」と口にして手を叩くと、エリスとルイジェルドがおざなりな拍手を返してくれた。

ノリが悪いが、まあいいか。

「さて、ようやくここまでやってまいりました」

俺はまず、そんな言葉をしみじみと口にした。

長い道のりだった。魔大陸で一年とちょっと、大森林で四ヶ月。

一年半も掛けて、ようやく。ようやく、人族の住む領域にたどり着いたのだ。

危険な場所は抜けた。ここからは街道も整備されているし、道も平坦だ。今までに比べれば、安全と言っても過言ではないだろう。

もっとも、距離としてはまだまだ長い。

ミリスからアスラまでは、世界を四分の一周するような距離だ。いくら移動しやすい道のりといっても、距離が縮まるわけではない。やはり一年ぐらい掛かるだろう。

となると、一番の問題は金である。

「とりあえず、しばらくこの町で金を稼ぎたいと思います」

「なんで?」

エリスの疑問に、丁寧に答える。

「魔大陸、大森林と渡ってきましたが、人族の領域は物価が高いです」

と、俺は今までに調べた相場を思い出す。

ザントポートの相場を調べることはできなかったが、魔大陸の全体的な相場と、宿場町での物価は覚えている。それに比べると、ミリス神聖国やアスラ王国の物価は高い。

この宿の金額も、魔大陸の宿の相場から見れば眼が飛び出るほどである。

人族は意地汚いので、貨幣というものを他種族よりも重要視しているのだ。

「ミリスの貨幣価値は高いです。アスラ王国の次に高く、世界では二番目。物価は高いですが、依頼料も高いそうです。魔大陸のように町に行く都度、一週間滞在して金を稼ぐより、この町で一ヶ月ほど金稼ぎに集中したほうが、効率がいいでしょう」

ミリスの貨幣価値が高いということは、ミリスで今後のために十分な金を稼いでおけば、中央大陸南部を通る時も、金に困ることはなくなるはずだ。

「スペルド族が船に乗るのにいくら掛かるのかもわかりませんしね」

船というと、エリスは露骨に嫌そうな顔をした。

船酔いのことを思い出したのだろう。

彼女にとっては嫌な思い出だが、俺にとってはいい思い出だ。あの時のエリスを思い出して、何度もお世話になっています。

「ここで金を貯めて、一気にアスラまで移動します。もしかするとスペルド族の宣伝はできないかもしれませんが、ルイジェルドさん、それでもいいですか?」

「ああ」

ルイジェルドはこくりと頷いた。

まあ、スペルド族の宣伝は俺が好きでやってることである。

俺としては、もっと腰を落ち着けてスペルド族の汚名返上に尽力したいところだ。

半年か、一年か。大きな町なら、それだけ影響力も強いはずだ。

だが、ここに来るまでに一年半の歳月を費やしてしまった。

一年半という期間は、短くはないし、これ以上時間は掛けたくない。

考えて見れば、俺は一年半も消息不明なのだ。パウロたちだって心配しているはずだ。

彼らはどうしているだろうか……。

あ、そういやまだ手紙を出していなかったな。出そう出そうとは思っていたのだが、色々あって忘れてしまっていた。

手紙か……よし。

「明日は休日にしましょう」

休日、という概念は、今までもたまに使ってきた。

最初はエリスを気遣って作ったものだったが、途中からは自分自身を休めるためだった。

エリスは疲れを見せないし、ルイジェルドもタフガイ。情けない軟弱者は俺なのだ。

もちろん、俺だって生前に比べれば体力はついている。二人には敵わないが、この世界における一般的な冒険者ぐらいの体力はあるから、肉体的に疲れるわけではない。

精神的なものだ。

俺は未だに生物を殺すことに忌避感があるのか、魔物を殺すたびに変なストレスが溜まってしまうのだ。

もっとも、今回は疲れているわけではない。情報収集、ギルドでの依頼確認、その他もろもろとやっていれば、きっと手紙のことなんて忘れてしまう。

今までだってそうだったのだ。

だから、今回は忘れないように、明日一日、手紙を書くことに費やす。

「ルーデウス、また身体の調子が悪いの?」

「いえ、今回は別件です。手紙を書こうと思いまして」

「手紙?」

エリスの問いに、俺はこくりと頷く。

「はい、無事を知らせる手紙です」

「ふぅん……まあ、ルーデウスにまかせておけば大丈夫よね」

「ええ」

明日は、手紙を書く。ブエナ村のことを思い出しつつ、パウロやシルフィに手紙を書こう。

家庭教師をしていた頃、手紙は出すなと言われていたが、なに、こんな状況だ、パウロも嫌とは言うまい。

出した手紙がたどり着く可能性はそれほど高くない。

アスラ─シーローン間でロキシーと文通していた時も、七通に一通は届かなかった。

なので、同じ内容の手紙を何通か別便で出したものだ。

今回もそうすることにしよう。

「二人はどうしますか?」

「私は、ゴブリン討伐をしてくるわ!」

俺の問いに対し、エリスからそんな返答が返ってきた。

「ゴブリン?」

ゴブリンというと、あのゴブリンだろうか。

人の半分ぐらいのサイズで、棍棒等を装備し、黄緑色の肌をしており、繁殖力旺盛で、ファンタジー系のエロゲーには高確率で登場し、アダルトビデオの汁男優のごとき役割を果たすという。

「このあたりにはゴブリンが出るって、さっき町中で聞いたのよ。冒険者ならゴブリンぐらい見ておかないと!」

エリスは元気よく言った。

わからないフリをしてみたが、実はゴブリンについては旅の途中で聞き及んでいる。

ゴブリンとは、この世界におけるネズミのような存在だ。

繁殖力が強く人に悪さをする。一応は言葉が通じるので魔獣の類に属されるが、言葉が通じるだけで本能のまま生きる個体が多数を占めるので、増えてきたら駆除される(らしい)。

「わかりました。ルイジェルド、護衛を……」

「ゴブリンぐらい一人で大丈夫よ!」

俺の言葉を遮って、エリスが大声を上げた。

心外だと言わんばかりの顔である。

「……」

どうしたもんか。

エリスは強い。ゴブリンはランク的にはEランクで戦う魔物だったはずだ。

魔大陸にはいないので実際に見たことはないが、多少剣術をかじっただけの子供でも倒せる相手だと聞いている。

対し、エリスはBランクの魔物とも対等に戦える。

そのエリスにルイジェルドという護衛をつけるのは、さすがに過保護すぎるだろうか……。

いやでも、女冒険者がゴブリンに敗北すれば肉奴隷一直線だ。

この世界のゴブリンについてはよく知らないが、俺の世界のゴブリンはだいたいそんな感じだった。もし俺がゴブリンで、運よくエリスを気絶させることができたら。それはもう充実したゴブリン毎日を送ってしまうだろう。

誰だってそうする。俺だってそうする。

十中八九大丈夫だと思う。

けれど。けれども、だ。

俺が目を離した隙にエリスがそんなことになったら、ギレーヌやフィリップに合わせる顔がない。

「ルーデウス。大丈夫だ。やらせてみろ」

考え込んでいると、ルイジェルドが助け舟を出した。

珍しい。

この一年半、ルイジェルドはエリスにあらゆる相手への戦い方をレクチャーしていた。

教え方は俺には理解しにくいものであったが、エリスはきちんと学んでいた。

なら……大丈夫か。

「わかりました。エリス、相手が弱いからって決して油断しないように」

「もちろんよ!」

「準備はしっかりしていってください」

「わかってるわ!」

「危なくなったら、脱兎の如く逃げるんですよ」

「わかってるってば!」

「万が一の時には相手の手を掴み、大声で『この人痴漢です』と……」

「しつこいわね! 私にだってゴブリン討伐ぐらいできるわよ!」

怒られてしまった。

まだ不安は残るが、ここは歴戦の戦士の言葉を信じることにしよう。

「でしたら、僕から言うことはありません。頑張ってください」

「ええ、頑張るわ!」

エリスは満足そうに頷いた。

「で、ルイジェルドさんはどうします?」

「俺は知り合いと会ってくる」

ルイジェルドから知り合いなどという単語を聞くのは初めてだ。

「ほう、知り合いですか。ルイジェルドさんにも知り合いなんていたんですね」

「当たり前だ」

ずっとボッチかと思っていたが……。

そりゃ五百年も生きていれば、知り合いの相手の一人や二人存在するか。

なぜミリシオンにと思わなくもないが、逆にこれだけ広い町だからこそ、ルイジェルドの知り合いが住んでいるのかもしれない。

「どういう方なんですか?」

「戦士だ」

戦士ってことは、その昔、魔大陸で助けた系の人かな。

ま、余計な詮索はすまい。

親じゃあるまいし、休日に誰と会うのかを詳しく聞くなんてなぁ、野暮ってもんだ。

★ ★ ★

翌日、エリスとルイジェルドはそれぞれ出かけていった。

俺もまた紙、ペン、インクを買いに町に繰り出すことにする。

露店を見まわるついでに、ミリス神聖国の物価についても調べておく。

食料品については、魔大陸よりもかなり安い。品揃えも魔大陸のそれとは比べ物にならない。肉や魚はさばきたての新鮮なモノが並んでいるし、嬉しいことに生野菜も売られている。

何より驚いたのは卵だ。

鶏卵が極めて安い価格で売っているのだ。新鮮な卵、今日採れたての卵が、である。

魔大陸でも時折、卵を売っている店はあったが、鶏ではなく、魔獣の卵だった。インプリンティングを利用して調教するのだそうだ。

もちろん食料品ではなく、気安く目玉焼きにできるような値段でもない。

ちなみに、この世界にも養鶏はある。

ブエナ村にも鶏を飼っている人がいたし、ミリスでも養鶏が盛んに行われているらしい。

久しぶりにご飯に溶いた生卵をぶっ掛けて食ってみたいという衝動にかられる。

TKGは完全食である。

しかし、卵はあってもご飯と醤油がない。

アスラ王国同様、ミリス神聖国の主食もパンのようだし、市場にも売っていない。

もっとも、この世界には米があることは確認済みだ。米を主食としているのは、中央大陸の北部から東部にかけてである。

シーローン王国でも米が出てくると、ロキシーの手紙に書いてあった。

肉、野菜、魚介類などを混ぜてチャーハンだかパエリアのようにして食べるのが主流だそうだ。

しかし、逆にあの辺りでは、養鶏が行われていないらしい。

気候が合わないのか鶏がいないのか、とにかく、鶏卵が滅多に手に入らないそうだ。

また、醤油というものも見たことがない。

植物辞典によると、大豆によく似た植物はあるようなのだが、それを発酵させてソースにする、という試みは行われていないようだ。

いや、きっと探せばあるはずだ。卵と米は存在しているのだからな。

いずれ手に入れ、そして食べよう、TKG

たまごかけごはん

を。

卵の衛生状態なんか気にしない。お腹を壊したら解毒で治せばいいんだからな!

市場調査を終え、レターセットも購入。宿へと戻りながら手紙の文面はどうしようかと考える。

思えば、パウロやシルフィに手紙を送るのはこれが初めてだ。

ボレアス家でのことから書くべきだろうか……いや、それより生存報告が大事か。

魔大陸に転移されてからのことでいいだろう。

思えば、色々あったな。

スペルド族と旅をして、魔界大帝に会って、獣族の集落で三ヶ月過ごして……。

信じてくれるだろうか。

信じようが信じまいが、事実として書きはするが、少なくとも魔界大帝に出会って魔眼をもらった話は信じてくれまい。

獣族の集落といえば、ギレーヌは無事なのだろうか。彼女も転移したはずだ。

あの強さだし、よほど変な場所に転移しない限りは大丈夫だと思うが……。

転移したといえば、転移の光は城塞都市ロアから広がった。てことは、ボレアス家の面々も転移しているかもしれない。

フィリップ、サウロス、ヒルダ。執事のアルフォンスや、メイドの人々。

サウロス爺さんはどこにいっても元気よく大声出してそうだが……。

「心配だなぁ」

などと呟きつつ、細い路地へと入る。

ミリシオンには、こうした細い路地が多い。

遠目から見ると綺麗な碁盤目だが、長いこと建物を建てたり崩したりをしたせいで建物の大きさや位置が少しずつズレ、こうした細くてジメジメした路地ができるのだ。

もっとも、碁盤目に並んでいるからか、迷う心配はない。

なので、ちょっと近道をしつつ、違う道を通るのだ。

もしかすると、恋人の小径とか見つかるかもしれない。

うちの赤毛はちょっと乱暴者だが、あれでいて綺麗なものをきちんと愛でる感性はあったりするようだし、一ヶ月も滞在するとなれば、デートをする機会もあるだろう。

その時にステキな場所に案内して好感度アップって作戦よ。

などと考えていると、細い路地の向こうから、五人ほどの男が急ぎ足で向かってくるのが見えた。

冒険者風ではない。どちらかというと町のチンピラか。

やや威嚇気味な服装だ。一言で言えば、若い。

しかし、こんな狭い路地にそんな大人数で入ってくるのは感心できない。

道というのは譲り合いだ。いくら俺が子供で、ナリが小さいとはいえ、そんな道一杯に広がって歩いたら、お互いにぶつかってしまうだろう。ここは一列縦隊で目線を斜め下方に向け、お互いに譲り合い……。

「どけ!」

俺は素直に壁に張り付いた。

いや、勘違いしないでほしい。俺は余計な争いを避けただけだ。

彼らは急いでいるようだったし、俺は急いでいないわけだし。

別に、DQNっぽかったから避けたわけではない。

ホントだよ。嘘じゃない、びびってなんかねーし。

それに、人を見かけで判断できない。チンピラ風だけど、実は名のある剣豪でした、なんてこともある。自分の強さを過信して相手の暴力を注意したら、実は相手は狂乱の貴公子でした、デッドエンド……なんてこともありうるのだ。

なにせ、道端で餓死寸前の幼女が魔界大帝だってことがありうる世界だからな。

うん。余計な争いは避けるに限る。

と、思ったのだが、通り過ぎた瞬間、真ん中の二人が麻袋を持っているのが見えた。

二人がかりで脇に抱えた袋からは、小さな手がはみ出ていた。

恐らく、あの中には、子供が一人、入っているのだろう。

(……また人攫いか)

この世界は、本当に人攫いが多い。

犯罪者はスキを見ては子供を攫おうとしている。

アスラ王国でも、魔大陸でも、大森林でも、ミリス神聖国でも、どこにでも人攫いがいる。

ギース曰く、人攫いは儲かるのだそうだ。

現在、世界は多少の紛争はあるものの概ね平和で、奴隷といえば中央大陸の中部や北部から多少流れてくる程度だが、奴隷を欲する人は多い。

特にミリス神聖国やアスラ王国といった裕福な国で顕著だ。これらの国には、奴隷を所有したい裕福な層がいるのだ。

つまるところ、需要に対して供給が足りないのだ。

攫えば高値で売れる。ゆえに人攫いはいなくならない。人攫いを撲滅するには、大規模な戦争が起こるしかないらしい。

さて、しかし子供か。

五人で運んでいるってことは、計画的な犯行なのだろうか。麻袋に入っているのは、高名な人物のご子息あるいはご息女とか……。

正直、あまり関わりあいになりたくないところだ。

子供を助けたら、一味と勘違いされて牢屋に入るって出来事がつい何ヶ月か前にあったばかりだ。

じゃあ、見捨てるか?

いや、まさか。この世界から人攫いはなくならないのと、俺がそれで苦い経験をしたのと、子供を助けないのは、全部別の話である。

『デッドエンド』の掟その一。子供は見捨てるな。

『デッドエンド』の掟その二。子供は絶対に見捨てるな。

『デッドエンド』は正義の味方。悪者はすべからく撃破。子供はおしなべて救出。

そうやって少しずつスペルド族の名を広めるのだ。

俺は五人の後を追った。

★ ★ ★

俺の隠密スキルはレベルアップしていた。ドルディアの村でエリスたちに近づくために鍛えたからだろうか。

五人は俺の尾行に気づくことなく、一軒の倉庫へと入っていった。

迂闊な奴らだ。俺を見つけたければ、鼻を鍛えるんだな。発情の臭いを嗅ぎとれれば一発だし。

倉庫の場所は冒険者区の一画。俺の泊まっている宿よりも、さらに奥まった場所にある。

通りには面していなくて、細い路地からしか入れない。

馬車はもちろん入れないし、道が狭いので大きな荷物も入らない。なんでこんな所に倉庫なんて作ったんだと、責任者を呼びたくなるデッドスペースに建っていた。

恐らく、倉庫が先で、周囲の建物が後なのだろう。区画整理の弊害ってやつだ。

なんてどうでもいいことを考えつつ、俺は男たちが入っていったのを確認し、裏に回った。

土の魔術を使って自らの身体をエレベートし、明かり取り用の窓から中へと入った。

雑然とつまれた木箱の一つに身を隠し、様子を窺う。

五人はあれこれと話し合っている。

どうやら、隣の酒場に大勢の仲間がいるらしく、仕事が終わったから誰かを呼んでこいと言っているのが聞こえる。

仲間を呼ばれる前に片付けるか、それとも、仲間の顔を確認した上で、子供だけを助けるか。

俺はもちろん、後者を選ぶ。

なので、しばらくはこの木箱の中に待機だ。

しかし、暗かったのでよく確かめなかったが、この木箱には一体何が入っているのだろうか。

布であるというのはわかるが、服というには少々小さい。しかし、包まれていると不思議と安らかな気分になる。

一つを手にとってみる。この感触、形、覚えがある。

立体的に縫製された布には、三つの穴が開いている。一部分だけ布が二重になっており、その部分からは、そこはかとないステキなサムシングを感じる。

「って、パンツじゃねえか!」

「誰だ!」

し、しまった! 見つかった!

くそう。こんな罠を用意しているとは。卑劣な。

「木箱の中か?」

「出てこい!」

「おい、団長たちを呼んでこい!」

まずい。もたもたしているうちに仲間を呼ばれてしまった。

計画変更だ。子供だけサッと助けてサッと逃げよう。そうしよう。しかし顔を見られてしまう。

いや、問題ない。仮面は手元にある。

フオォォゥ! 気分はエクスタシー! なんちゃって。

正体を隠すためにローブもクロスアウトしようかと思ったが、よくよく考えると、買い物のために出てきたので、ローブも着用していないし、杖も持っていなかった。

よし、これでいこう!

「うおっ!」

「ぱ、パンツをかぶってやがる……」

「変態だ……」

男たちの度肝を抜きつつ、登場。そして口上。

「幼き者を守護者から引き離し、己の醜い欲望の糧とする者よ。その行いを恥と知れ! 人、それを……『誘拐』という!」

と、某正義のお兄さんを真似しながら登場。

「だ、誰だお前は!」

「『デッドエンドのルイジェルド』だ!」

「なにぃデッドエンドだ?」

あー、いかん、しまった!

ついいつもの癖で名乗ってしまった。ここは名乗ってはいけない場面だった。

ごめんなさいルイジェルドさん。あなたは今日からパンツをかぶって人助けをする変態です!

でも、ちゃんと子供は助けますから!

「人攫いめ! お前たちのせいで、今一人の男が濡れ衣を着せられたぞ! 絶対に許しはしない!」

「おいガキ、正義の味方ごっこなら他所でやれよ。俺たちはな」

「問答無用! さんらーいず・あたーっく!」

「ぐげぇ!」

とりあえず、岩砲弾を撃ち込んだ。

やはり先手必勝はいい。思えば、魔界大帝を変態ロリコンオヤジの魔の手から救った時も、こうやって先手を打ったものだ。

「そーらそら!」

「げぇ!」

「うごぉ!」

またたく間に四人気絶させ、俺は少年の元へと駆け寄った。

「大丈夫か少年! と思ったら、気絶してる……」

どこかで見たことのあるような少年だ。

ホント、見覚えがある……あれ? どこで見たっけな。思い出せない。

まあいい。こんなことをしてる暇はない。早くしないと敵の増援がきてしまう……と、思ったら、すでに倉庫の入り口にゾロゾロと男たちが現れた。

「うおっ! みんなやられてるじゃねえか!」

「ガキだが手練れだぞ、はやく団長たちを呼んでこい!」

「団長、今日はそうとう飲んでるぞ!」

「飲んでても強いから!」

二人が抜け、外へと走っていく。

すでに十人以上いるのだが、まだ増援が来るらしい。

ヤバイな。非常にヤバイ。やっぱ見捨てたほうが良かったかもしれない。

あるいは、明日にでもルイジェルドに相談するとか……どっちにしても失敗した。

もう、全員倒して突破するしかない。

「なんて奴だ、パンツなんてかぶりやがって」

「もしかして、パンツを盗みに来たんじゃないの!」

「女の敵ってこと!?」

よく見ると、数名ほど女性が混じっていた。

ごめんルイジェルド。本当にごめん。

心の中で平謝りしつつ、戦闘を開始した。

幸いにして、彼らは強くはなかった。のこのこと走って近づいてこようとするのを、岩砲弾で迎撃。彼らはそれを回避できず、だいたい一発で気絶した。

武器も持っていなかったし、魔術師もいないようだ。楽勝だな。

「ち、近づけねえ」

「なんだよあれ、魔力付与品でも使ってるのか!?」

「団長はまだか!」

半分ほど気絶させたところで、残りが浮き足立った。

これならいける、そう思った時──。

「団長はすぐに来ます! それまで持ちこたえましょう!」

倉庫の入り口から、二人の女が入ってきた。

ビキニアーマーの女戦士と、ローブ姿の魔術師だ。

増援か……お早い到着だが、隣の酒場にいたらしいし、当然か。

ビキニアーマーのせいで、彼女だけ肌の露出が極めて高い。魔大陸でもこんな露出狂みたいな女はいなかった。他の女はしっかりとローブを着込んでいたりするから、彼女だけが異様に目立っている。

くそっ、一体何者なんだ、目が離せねぇっ!

「凌ぎます! シェラ、援護して!」

「はい!」

ビキニアーマーは腰から剣を抜き放ち、こちらへと走ってきた。

彼女の背後で、ローブ姿の魔術師が杖を構え……あ、やばい、ビキニちゃんの胸が、ステップに合わせてぽよんぽよんって。

あんなに激しく揺れ動いたら、こぼれてしまう。

おかしい、ビキニアーマーは戦闘の邪魔にならないように胸を固定する役目もあったはず。あれでは意味を為さないのではないだろうか。

右に、左に、ああ、すごい!

左右に揺れながら、だんだんと近づいて、一旦下に沈んでから、上に……。

「ちぇりああぁぁ!」

気づけば女戦士は俺の目の前で剣を振りかぶっていた。

「おわぁっ!」

間一髪、俺は女戦士の斬撃を転がって回避した。

あ、危なっ!

くそっ、なんて奴だ。

さてはあの格好は相手を惑わすためか?

と、そこで俺の耳にかすかに声が届いた。

「──清涼なるせせらぎの流れを今ここに『水弾』」

魔術の詠唱!

水弾が飛んでくる!

「っ!」

俺は、咄嗟に先ほどの魔術師に向けて、手を向けた。

使う魔術は岩壁。

水を使った魔術は砂や土で受け止めて吸収する! レジストだ。

魔術を完成させつつそちらを見ると、魔術師の杖は俺に向けられており、ちょうどその先端から、高速で水の塊が撃ち出されたところだった。

水弾は、射出とほぼ同時に、俺の作り出した岩の壁にぶつかり、水音とは思えないほどの巨大な破裂音を立てて霧散。周囲に飛沫を飛び散らせた。

「なっ! 何が!?」

動揺する魔術師の声を聞きつつ、先ほどのビキニアーマーへと振り返る。

「!」

巨乳は遠心力によって振り回され、今にもビキニから零れ落ちそうになっていた。

見えそ……!

「ちぇええあ!!」

裂帛の声で、俺は我に返り、また転がって回避した。

そのまま、距離を取りつつ立ち上がる。

ビキニアーマーが剣を地面に叩きつけた姿勢のまま、こちらを睨みつけていた。

「ゴキブリみたいに逃げて……! 変態め!」

そう言いながら、剣を中段へと構えなおした。

勢いにまかせて攻めるのをやめたのか、じりじりとすり足で距離を詰めてきている。

俺はそれに合わせて、ゆっくりと後ろに……あっ、前で構えたことで胸が挟まれ、谷間ができてる。

ああっ、くそ、いかん、これは罠だ!

視線を誘導されている!

これじゃまともに戦えない。

あの女戦士と魔術師の腕は大したことないが、このままではまずい。

もし、果実がまろび出てしまったら、俺は確実にあの剣の餌食となるだろう。

くそっ、一体どこから俺の弱点が漏れたんだ……!

いや、違う。

俺が勝手に胸に気を取られているだけだ。別にあいつの戦術じゃないはずだ。

しかし、どうする。

なんとかしてあの胸をしまってもらわなければ、戦いにならない。

ついでに、尻肉のあふれている下の方も隠してほしい。

どうすれば隠してもらえるのか。オッサンっぽいセリフでも言えば、恥ずかしがって隠してくれるだろうか。いや、わざとあの格好をしているのなら逆効果かもしれない。

「はっ!」

……そうだ思いついた! 北風と太陽だ。

かつて、北風と太陽は、旅人の服を脱がそうと勝負した。

北風は冷たい突風で旅人の服を脱がそうとしたが、旅人は逆にしっかりと服を着込んだ。

対する太陽は、気温を高くすることで、旅人の体温を上げ、服を自発的に脱がしたのだ。

つまり暖かくすれば、あのビキニを……。

いや違う、脱いでもらっちゃダメなんだ。

よし、冷気だ。

「追い詰めたぞ」

言われるまま後ろを振り向くと、倉庫の壁があった。

しかし、俺の戦術はすでに決まっている。

女戦士に対し、無言で両手を向けた。

「『氷結領域』」

右手に魔力を込めた瞬間、倉庫内に冷気がほとばしった。

温度が一気に三〇度は下がり、一瞬にして倉庫内が極寒の地と化す。

「な、なにっ!?」

女戦士の二の腕に、鳥肌が立つ。

加えて、左手に魔力を込める。

「『突風』」

俺の左手から突風が吹き荒れ、女戦士を吹き飛ばした。

女戦士は倉庫の地面をゴロゴロと転がしながら、入り口へと押し戻された。

これこそ、混合魔術『寒冷突風』だ。

「へぃくちっ!」

俺も風邪引きそうなほどに寒いが、しかし効果は抜群だ。

女戦士は一瞬で体温を奪われ、ガタガタと震えながら、別の団員に上着を要求している。

これなら、もう大丈夫だ。

あの厄介な胸さえ隠してしまえば、俺に敗北はない。

さっさと全員気絶させて、この場を突破させてもらおうか。

「おう、待たせたな!」

そこで、そいつは現れた。

堂々と倉庫の入り口に立っていた。

どこかで見たことのあるような男、懐かしい感じのする顔……。

でも、どこで見たかは、思い出せない。

「チッ、好き放題やってくれやがって。ヒック……てめえらは手を出すなよ。ガキ一人に大勢で掛かるこたぁねえ、俺一人でやる」

男は腕に自信があるようだが、酔っ払っているようだった。遠目にも足はフラフラで、顔も赤い。

しかし、本当にどこかで見たような顔だ。

茶髪で、DQNっぽくて、若干、パウロに似てるか……そういえば、声もパウロそっくりだ。

パウロを窶れさせて、顔から余裕をなくせばあんな感じになるか。本気で攻撃するのを躊躇いたくなる顔だ。

けど、こんな所にパウロがいるわけもない。

「てめえ、うちの団員相手に好き勝手やってくれやがって、覚悟はできてんだろうなぁ!」

先頭に立つ男が気炎を吐いて、二本の剣を抜いた。

二刀流か。恐らく達人系の剣士だろう。先ほどの女戦士より、数段上の気配を感じる。

岩砲弾でなんとかなるか?

いや、しかし、殺すのはちょっと……。

と、迷う俺に、男は突っ込んでくる。

「……っ!」

一手遅れた俺は、反射的に岩砲弾を放った。

男の反応は速かった。右手の剣を斜めに構えると、岩砲弾を受け流したのだ。

「水神流か!」

「それだけじゃねえぜ!」

男の踏み込み。俺は反射的に衝撃波を放ちつつ、後ろへと飛んだ。

「ヘッ!」

「おっと!」

予見眼を使い、先を見つつ回避する。

男の剣は速いが、やや足元がおぼつかない。

酔っているせいだろうか。それならなんとかなるか。

「チッ、アイツみてぇな動きしやがる……ヴェラ! シェラ! 手を貸せ!」

先ほどのビキニアーマーと、魔術師っぽい格好の女が前に出てくる。一人でやるんじゃなかったのか。おのれ男らしくない奴!

外套を羽織ったビキニアーマーが俺の横へと回りこみ、魔術師が詠唱を始める。

まずい。

男の攻撃は苛烈。俺は回避に精一杯だが……まだ手はある。

「ワッ!」

「うっ!」

声の魔術を使い、男の動きを一瞬だけ停止。同時に衝撃波で男をふっ飛ばす。

「岩砲弾!」

男が吹っ飛ぶのを視界の端にとらえつつ、岩砲弾を魔術師に飛ばす。

さらに、切り込んでくるビキニに対し、予見眼を使い、カウンターを打ち込む。

魔術師は詠唱に集中しているところに岩砲弾を撃ち込まれて気絶。

ビキニは殴られてたたらを踏んだが、まだ大丈夫らしく、眼を輝かせて俺を睨んでくる。

そして、男も迫る。

「シェラ! てめぇ、よくも!」

男が踏み込んでくるのを、泥沼を発生させて妨害。

男は無様に泥沼に足を取られ、転んだ。

「団長!」

よそ見しちゃいかんよと、口に出すこともなく、俺は無言で岩砲弾を射出。

「あっ……!」。

ビキニも気絶。

「ヴェラ! ちくしょう!」

男が片方の剣を鞘に戻し、もう片方を口に加えた。

予見眼。

[四つん這いで走ってくる]

犬かこいつは。

俺は岩砲弾で迎撃しつつ、背後へと距離を取る。

しかしここは狭い倉庫だ、接近を阻めるようなものはない。

「うおおらぁ!」

四つん這いから、身体にひねりを加えながらの跳躍。

獣じみた動きの中で、腰の剣を抜刀。

奇妙な体勢から、身体を大きくひねるように斬撃が繰り出される。鋭い!

[同時に、口に加えた剣を左手に持ち替え、逆手での一撃]

奇抜な攻撃。

俺の予想を上回る。予見眼がなければ、これを回避することはできなかっただろう。

斬撃は俺の鼻先をかすめた。鼻に、ジンとした痛み。

「……」

心臓がバクバクと鳴り始める。

俺は男を殺そうとは考えていなかったが、奴は俺を殺そうとしていた。

そんな当たり前の事実に、いま気づいた。

俺も本気を出さなければ、やられる。

そう思い、俺は腰を深く落とす。

ルイジェルドと、そしてエリスとの訓練を思い出す。

男の獣じみた動きは、どちらかというと、本気を出した時のルイジェルドの動きに近い。

だが、この男の身のこなしはルイジェルドほどではない。

奇抜なだけ、やれるはずだ。次に来たら、カウンターで……。と、思ったところで、男の動きが止まっていることに気づいた。

ふと見ると、俺の顔を覆っていたパンツが地面に落ちている。

まずい、顔を見られ……。

「お前、ルディか……?」

ルディ。俺をその名前で呼ぶ男は、一人しかいない。

そして、その呆気に取られた声は、怒声の混じった、酔っぱらいのダミ声ではなく、ひどく聞き慣れたものだった。

「……父様?」

★ ★ ★

久しぶりに会ったパウロ・グライラットは大きく様変わりしていた。

頬はげっそりと窶れ、目の下には隈があり、無精髭を生やして、髪はボサボサで、息は酒臭く、全体的にやさぐれていた。

俺の記憶にあるパウロとは、似ても似つかなかった。

第二話 「一年半のパウロ」

★ パウロ視点 ★

目が覚めた時、オレは草原にいた。

草原……草原としか言いようがない。何の変哲もない草原だが、不思議なことに見覚えがあった。

どこかと考えること数分。すぐに思い出した。

ここはアスラ王国の南部、かつて滞在していた町の近くだ。

当時は、町で水神流を習っていた……リーリャの故郷の近くだな。

自然と、これは夢だと考えた。オレがこんな場所にいるはずがないからな。

それにしても懐かしい場所だ。ここで暮らしたのは何年だったか。一年か、それとも二年か。

それほど長くいなかったことだけは覚えている。

記憶にあるのは道場でのことばかりで、思い出すのは兄弟子たちだ。

口ばかりで、いけ好かない連中だった。

才能あるオレの頭を抑えつけ、自分の上に行くなと厳命するような連中だった。

オレは上下関係というものが嫌いだ。

実家を飛び出したのも、父親に頭を抑えつけられたからだ。

それでも、まだ父親はマシだった。なんだかんだ言って、有無を言わさぬ力を持っていた。

だが、あの兄弟子らには力がなかった。口と自尊心だけが発達した有象無象だ。

オレが中級の域に達した時、奴らは初級の出口あたりでウロウロしている程度の低さだった。

道場主にしても、せいぜい水神流の上級剣士で、自分の力量のなさを棚にあげて精神論ばかり吐く老害だった。

オレはあいつらに、いつか自分の力を見せてやろうと思っていたものだ。

もっとも、結局、オレがそいつらに自分の力を見せつけることはなかった。

いろんなことに我慢できなくなり、あてつけるようにリーリャを犯し、逃げた。

元より狙っていたのもあるが、あいつら全員が大切にしているものを踏みにじってやりたかった。

奴らはオレが逃げた翌日から、血眼でオレを探しまわった。

オレは奴らをあざ笑うように国外に逃亡した。

思えば、オレもガキだった。

兄弟子たちのことはどうでもいいが、リーリャには、悪いことをしたと思っている。

「……ん」

風が吹いた。

目にゴミが入り、顔をしかめる。すると、オレの裾を引っ張る者がいた。

「おとうさん……ここ、どこ……?」

「うん?」

気づけば、俺はノルンを胸に抱いていた。

彼女は不安げな顔でオレを見ている。

そこでようやく、俺は部屋着のまま、草原に立っていることに気づいた。足の裏には地面の感覚。腕の中にはノルンの温もり。

──これは夢ではない。

「……なんだこりゃ?」

自分がなぜ、ここにいるのかわからない。

一人なら、最後まで夢だと思っただろう。

だが、胸にはノルンがいる。

三年前に生まれたばかりのノルン。小さなノルン。オレの可愛い娘。

オレは滅多に娘を抱かない。厳格な父親を目指しているため、肉体的な接触を避けているのだ。

そんなオレが、なぜノルンを抱いているのか……。

……そうだ、思い出した。

先ほどまで、家でゼニスたちと話をしていたのだ。

『娘は大きくなると父親との接触を嫌がるようになるから、今のうちに抱いておいたほうがいいわよ』

『いやいや、オレは威厳のある父親を目指そうと思っている。ルーデウスと違ってノルンは平凡なようだし、ここは偉大な父親と認識してもらわなければ』

『それって、嫌いだったお義父さんと一緒なんじゃないの?』

『……そうだな、じゃあやっぱり抱かせてくれ』

そんな、他愛のない会話だ。

その近くでは、リーリャがアイシャに何かを教えていた。

リーリャはアイシャに英才教育を施すつもりのようで、オレはもっと伸び伸びと自由に育てさせるべきだと反対したのだが、リーリャに鬼気迫る様子で、押し切られたのだ。

アイシャは成長が早かった。何かを教えればすぐに覚えたし、歩き出すのも早かった。リーリャの教育がよかったのかもしれないが、ノルンが知恵遅れなのかと不安になるぐらい優秀だ。

リーリャは「ルーデウス様ほどではありません。ノルンお嬢様ぐらいが普通です」と言っていた。

普通でも異常でもどちらでもいいのだが、将来、優秀な兄と妹に挟まれるノルンを思うと、少しだけ不憫だ。

そう思っていた時だ。

唐突に白い光に包まれたのだ。

ああ、覚えている。記憶は連続している。それが証拠に、ノルンが胸に抱かれている。

もうとっくに歩けるノルンを、胸に抱いている。

……何かが起こったらしい。そう瞬時に悟った。

「……おとうさん?」

オレの顔を見て、ノルンが不安そうな声を上げた。

「大丈夫だ」

オレはノルンの頭を優しく撫で、周囲を見渡す。

ゼニスとリーリャの姿がない。近くにいるのか、それともオレだけが飛ばされたのか。

なら、なぜノルンが一緒にいるのか。

……覚えがある。

迷宮で一度だけ引っかかったことのある凶悪な罠。転移の魔法陣に乗ってしまった時と似ている。

当時は運よく近くに転移したが、つい裾を掴んでしまったエリナリーゼが本気で怒っていた。

運が悪ければ即死する罠だ。

引っかかったのは斥候のサルが発見できなかったのが全部悪いのだが……。

そんな話はどうでもいい。つまるところ、転移とは接触している相手だけを瞬時に移動させる。

だから、抱いていたノルンが、オレについてきたのだ。

しかし、どうしてそんなことが起きたのか。

唐突すぎる。誰の仕業か。

正直、オレは各地に敵がいる。誰に何をされても不思議はないぐらい、悪いことをやった。

だが、転移となると話は別だ。転移魔術に詠唱はない。

ゆえに魔法陣か魔力付与品を使わなければならない。

転移の魔力付与品は世界的に見ても禁制品で、転移魔法陣の技術は禁術として指定され、失われて久しい。

オレ一人に復讐するのに、なぜそんな危険な橋を渡る必要があるのか。

そして、なぜこんな、何もない場所に飛ばす必要があるのか……。

まさか、当時の門弟の一人が犯人か?

あの時のことを覚えていて、リーリャを手に入れるために、オレを転移させた。

この場所なのは、あてつけだ。家に帰ったら、ゼニスとリーリャが野卑な男どもに犯されているのかもしれない。

くそっ、奴らの考えそうなことだ。

「ねぇ、おとうさん……」

「ノルン。大丈夫だ、すぐに家に帰ろう」

オレはむしろ自分に言い聞かせるように言って、町に向かった。

幸いにして、何かあった時のために、アスラ金貨を剣の鞘のホルダーに忍ばせてある。

冒険者時代の癖もあり、剣は常に身につけている。寝る時だって外しはしない。外すのは女を抱く時だけだ。

鞘のホルダーには冒険者カードも付けている。

こんな時のために、だ。

オレは冒険者ギルドに赴いて、一枚のアスラ金貨を両替。銀貨九枚と大銅貨八枚を手に入れた。

いつのまにか手数料が上がっていたが、これだけあれば十分だ。

冒険者ギルドの依頼をサッと確認し、緊急の配達依頼があったので、それを受諾する。

受付嬢は、更新が途絶えて文字の消えたカードに魔力を通し、そこに書いてあるランクがSであることを確かめ、驚いた後、Sランク冒険者がなぜこんなクエストを、と二度驚いていた。

緊急依頼であるためランクに関係なく受けられるが、本来ならEランクの依頼だ。

別に隠すこともないのだが、説明するのも面倒なので適当に言葉を濁し、馬を借りる。

緊急の配達依頼は、Sランクの特典により、馬を無償で借りることができる。

無論、依頼達成と同時に返さなければいけないが……。

今回、配達依頼とは別方向に行く。依頼人には悪いと思うが、オレも緊急だ。

連れられてきた馬は、かなりの名馬だった。

運がいい。それだけ緊急ということだろう。

これは、冒険者資格が剥奪される可能性もあるな。

だが、それならそれでいい。もう冒険者として生きていくつもりもないからな。

ノルンを馬に乗せ、オレも後ろに飛び乗る。

そして、すぐに町を発った。

途中でノルンが体調を崩した。

乗馬の経験のないノルンは、昼夜を問わず移動し続けるには、まだ子供すぎたのだ。

その看病に時間を取られ、フィットア領にたどり着くのに二ヶ月は掛かっていた。

最初から馬車を使っておけばよかった、と思う日数だ。

配達依頼はとっくの昔に失敗になっているが、罰金は大した金額ではない。

「……」

だが、オレは絶望していた。

ブエナ村にたどり着く前に、事の重大さがわかったからだ。

フィットア領が消滅していた。

オレは混乱の極地にあった。

何が起こったのか、ブエナ村はどこにいったのか。

ゼニスは? リーリャは?

城塞都市ロアも消滅している……となると、ルーデウスもいないのか?

馬鹿な……オレは知らずに、地面に膝をついていた。

『転移の罠で全滅』

そんな単語が、オレの脳内に渦巻いた。

冒険者時代、迷宮に潜るようになってから、何度も耳にした。

転移は一番気をつけなければいけない罠。パーティはバラバラになり、現在位置もわからなくなる。絶対に引っかかってはいけない罠。

当時、そんな罠で全滅したパーティの話は何度も聞いた。

パーティ全員で魔法陣に引っかかり、なんとか一人と合流して入り口まで戻ってくると、自分以外のパーティが全滅していたって話を、呆然とした顔で語る男を見たことだってある。

だが、まさか、こんな所で、自分が……。

「おとうさん……おうち、まだなの?」

そんな言葉で、オレはハッと我に返った。

オレの服の裾を掴んだ、三歳になる娘がいた。

「……」

オレは無言で、彼女を抱きしめた。

「おとうさん? どうしたの?」

そうだ。オレはおとうさん。父親だ。

娘は、まだ何が起こったのかわかっていない。

だが、オレがいるから、安心している。

オレは父親だ。父親なのだ。

弱みを見せてはいけない。毅然とした態度でいなければならない。

そうだとも。

転移は確かに恐ろしい罠で、なぜこんな事態になっているのかはわからない。

だが、オレは生きていた。

ゼニスだって元冒険者で、リーリャだって後遺症はあるものの、剣を使える。

アイシャは……思い出せ、あの時、あの瞬間、リーリャはアイシャと接触していたか?

……思い出せん。

いや、諦めるな。

あの時、リーリャはアイシャの手を握っていた……今はとりあえず、そう考えよう。

★ ★ ★

最寄りの町で馬を返し、情報を集めてみる。

転移の災害はフィットア領全土で起こった。

フィリップもサウロスも行方不明で、現在はフィリップの兄弟が領主になっている。

だが、フィリップの兄弟は災害の責任を取らされ、今にも失脚しそうである。

自分の保身に走るあまり、災害に対する手が打てていないらしい。領民を守ることより、まず保身。これだからアスラ貴族は気に食わない。

情報を集めている中、アルフォンスという老人が接触してきた。

彼はフィリップに仕えていた執事の一人だという。

ボレアス・グレイラット家に忠誠を誓っていた彼は、こんな状況になろうとも己の意志を変えなかった。自分の財産を使い、難民キャンプの設営を開始していたのだ。

アルフォンスは、オレにその手伝いをしてほしいと接触してきた。

なぜオレを、と聞くと、フィリップからオレの話を聞いていたらしい。

フィリップ曰く『いざという時に力を発揮する人物だが、先を見通す力はないので、自分のミスでいざという時を作り出す危うい人物だ』ということらしい。

余計なお世話だ。

アルフォンスとしては、低評価なオレに接触するのは迷ったらしいが、ルーデウスの父親であることを加味し、協力を仰いだという話だった。手紙で近況を聞いていただけだが、息子があまり接触していないであろうこの執事にも評価されていたことを嬉しく思う。

オレは快く承諾し、アルフォンスの指示に従った。

そうして一ヶ月。

アルフォンスは顔が広く、各所に手を回して人材を集め、難民キャンプを立ち上げた。

見事な手腕だった。

オレは集まってきた若者を集め、「フィットア領捜索団」を組織した。

各地に転移し、難民と化した人々を救うのだ。

もっとも、オレの目的は見ず知らずの他人を助けることではなく、家族を探すことだ。

その頃には、王都の方でも権力争いに決着がついたのか、復興資金がアルフォンスに送られるようになっていた。

難民キャンプにメモを残し、冒険者ギルドの本部があるミリス神聖国を目指す。

アスラとミリス、この二つの大国を押さえておけば、どちらかには情報がはいるだろう。

そういう判断だ。

なに、全員すぐに見つかる……と、その時は思っていた。

浅はかだった。

★ ★ ★

ミリスで活動し、半年の時間が流れた。

かなりの人間がミリス大陸へと転移していた。

オレはそれを全員、片っ端から救助した。

中には奴隷として売られていた者もいた。奴隷を無理やり解放するというのは、ミリスの法律に触れるところである。だが、ゼニスやリーリャがもし奴隷になっていたらと考えれば、犯罪だからと躊躇する理由にはならなかった。

全員救うという姿勢を保つのだ。

そうすれば、誰がどんな状況でも、大義名分が立つ。助けないという前例は作らない。

そう考え、オレはゼニスの実家を頼った。

ゼニスの実家はミリスでは力のある貴族であり、何人もの優秀な騎士を輩出してきた名門である。

彼らに頼り、奴隷を解放するための下地を作ったのだ。

その甲斐もあってか難民救助は順調だった。動きが早かったため、難民として困窮している人々はすぐに見つかったのだ。

彼らを助け、自分の足で帰るという者には旅費を、捜索を手伝うという者は捜索団に迎え入れ、老人や子供には住む場所を提供した。奴隷は金で片がつくなら金で、片がつかないならゼニスの実家の権力で、それでもダメなら、隙を見て攫って身柄を隠した。

もちろん、問題は起きた。

無理やりに奴隷を奪うオレたちをミリス貴族たちは疎ましく思い、私兵を引き連れてオレを強襲する貴族もいた。

団員に死者も出た。

だが、オレは止まらなかった。

オレには大義名分があった。人々を救うという大義名分が。

だから団員たちも付いてきた。

オレはアスラの上級貴族グレイラット家の名前、ゼニスの実家、かつての冒険者としての名声、あらゆるものを使って問題を解決した。

しかし、一向に、まったく、全然、ゼニスとリーリャの情報は入ってこなかった。

それどころか、ルーデウスもだ。

あの、どこにいても目立ちそうな息子の情報すら、一切入ってこないのだ。

★ ★ ★

あっという間に一年が経過してしまった。

この頃になると、難民の発見報告もかなりナリを潜めた。

中央大陸南部とミリス大陸で見つけられる相手は、大体見つけたと言えよう。

まだいくつか探していない村はあるし、まだ何人か奴隷を手放さない奴らがいる程度だ。

奴隷の解放は計画的に進んでいる。身柄を確保してしまえばこちらのものだ。

強引であることは承知している。一部の貴族連中に唾棄され、目をつけられていることも理解している。それで団員が襲われ、死亡したり大怪我をしたこともあった。

団員たちの中には、そのことでオレを責める奴もいた。

あんたがもっとうまくやってりゃ、こんなことにはならなかったんだ、と。

何を言われても、オレの行動は変わらない。

今更変えるわけにはいかないのだ。

最近、難民の発見報告より、死亡報告が多く上がってくる。

いや、最近などというのは曖昧か。最初から死亡報告は多かったのだ。

はっきり言って、生存者より死亡者の方が圧倒的に多い。

エト、クロエ、ロールズ、ボニー、レーン、マリオン、モンティ……。

知り合いの死亡報告を聞く度に、オレの背筋がヒヤリと冷えた。

報告を受けて泣き崩れる者もいた。あと一歩間に合わず、死亡したというケースもあって、オレに食ってかかる者もいた。なんでもっと早くあの場所を探してくれなかったんだ、と責められることもあった。

その度に、やるせない気持ちになる。

そして、時が流れれば流れるほど、死亡報告すらも曖昧になっていった。

死んだかもしれない、そういう風体の奴が死体になっているのを見たかもしれない。森の奥で、そいつの持っていた何かを見たかもしれない、そんな報告だ。

実際に赴いてみると、徒労であることも多かった。

オレの家族に関する情報は、未だ一切入ってこない。

失敗したかもしれないと思った。魔大陸や中央大陸の北部を先に探すべきだったのかもしれない。

奴隷になったところで、命まで奪われるわけではないのだ。

後回しにできるものは後回しにして、まずは危険な場所を探すべきだったのではないか、と。

……いや、無理だ。捜索団のメンバーは戦いに優れているわけではない。

大半が元は農民や町民。冒険者もいるが数は少ないし、アスラ王国で活動していたような冒険者で、オレに言わせりゃ駆け出しもいいところだ。

そんなメンツでは、魔大陸や中央大陸北部、ベガリット大陸では、戦闘に耐えられない。

自分たちが遭難しかねない。

だから間違ってなかったと思う。

おかげで、数千人単位で難民を救うことができたのだと。

あるいはオレの昔のパーティ『黒狼の牙』の連中がいてくれれば、魔大陸やベガリット大陸も捜索してくれただろう。

だが、連絡を取ってきたのは一人だけだった。その一人も、一度連絡を取ってから、フラリとどこかにいなくなり、今では何をやっているのかサッパリわからない。

薄情な連中だとは思わない。

もともと仲は悪かったし、別れ際にも大喧嘩をした。

最悪な別れだったし、全員がオレを恨んでいてもおかしくはない。

なぜ、昔のオレはあんな別れ方をしたのか。

ガキだったからだ……と、後悔しても始まらない。

★ ★ ★

一年半が経過した。

このごろ、酒に頼らなければやってられなくなってきていて、朝から晩まで飲んでいる。

素面の時なんてない。

こんなことではいけない、と思いつつも、酔いが覚めると、どうしてもダメだった。

家族が死んだと考えてしまう。

どんな死に様だったのか、死体はどうなったのか……そんなことばかりを考えてしまう。

なにせ、あの優秀な息子ですら、音沙汰の一つもないのだ。

考えたくはない。

考えたくはないが、恐らく、生きてはいまい。

きっと、みんな、この一年半の間に、オレの助けを待ち、泣きながら死んでいったのだ。

そう考え、発狂しそうになった。なぜオレはこんな所にいるのか、他者のことなどかなぐり捨てて、最初から危険な場所を探していればよかったのではないのか。

最悪、オレ一人でもなんとかなったのだ。

選択ミスで、すぐそばにあったものが失われた。一番大切なものが、無残にも奪われた。

それを信じたくなくて、オレは酒を飲む。

酔っ払っている時だけが、幸せだった。

仕事はまったく手につかなかった。

半年後、ミリス大陸で見つかった人々をフィットア領へと返す作戦が始まる。

老人や女子供、あるいは病気で動けない人間ばかりだ。

金があっても長旅に耐えられるかわからない、けど故郷へと帰りたいと願う者たち。

彼らを護衛しつつ、フィットア領へと戻るのだ。

その計画が進んでいる中、オレは責任者であるにもかかわらず、会議にも参加せず、一日中飲んだくれていた。

オレを含めた主要メンバーはミリスに残るが、その作戦を最後に、捜索活動は縮小される。

二年。たった二年で捜索が打ち切りなのだ。早すぎると思うが、こんなものだと納得している自分もいる。これ以上捜索を続けても、無駄に資金を浪費していくだけだと。

結局、俺は家族の一人も見つけることができなかった。

ダメな男だ。

どうしてオレはこんなにダメなんだ。いつまでたっても大人になれない。

酒浸りになるオレに、最近は団員たちは一歩距離をおいている。

当然だ。誰だって、こんな酒浸りのバカを相手にしたくない。

もっとも、例外は何人かいる。

そのうちの一人が、ノルンだ。

「お父さん! あのね、さっきね、道でね! おっきな人がね!」

オレがどれだけ酔っ払っていても、ノルンは嬉しそうに話しかけてきてくれる。

ノルンはオレにとって、最後の家族だ。

一番大切なものだ。オレには、もうノルンしかいない。

そうだ。魔大陸やベガリット大陸に行かなかったのだって、ノルンの存在があったからだ。

当時まだ四歳だった娘を、どうして放り出せよう。

どうして彼女を置き去りにし、自分が死ぬかもしれない危険な場所へと赴けようか。

「おお? どうしたノルン。何か面白いことでもあったのか?」

「うん! さっき道で転びそうになったら、ハゲ頭の人が助けてくれたの! それでね、コレ! もらったの!」

ノルンはそう言って、嬉しそうに手の中のものを見せてくれた。

りんごだった。真っ赤なりんごだ。

実に美味しそうな色をしている。

「そうか、それはよかったな。ちゃんとお礼は言ったか?」

「うん! ありがとうって言ったら、ハゲのおじさんは頭を撫でてくれたの!」

「そうかそうか。いい人だな。でも、ハゲって言っちゃダメだぞ、気にしてるかもしれないからな」

娘との会話はいつも楽しい。

ノルンはオレの宝だ。もしノルンに手を出すような輩がいたら、それがミリス教団の法王でも喧嘩を売る覚悟がある……と、そんなことを思っていた時だ。

「団長! 大変です!」

団員の一人が、オレの部屋に飛び込んできた。

娘との会話を中断され、俺は少し不機嫌になる。

いつもなら、怒鳴り散らして追い返すところだろうが、娘の手前、くだらないプライドが、俺を冷静にさせた。

「どうした?」

「仕事に行ってた奴らが襲われたんだ!」

「襲われただぁ?」

襲われた、誰に?

決まってる、あのくだらない貴族連中だ。

アスラ王国の領民が災害によって奴隷に落ちたのだと説明しても、決して身柄を渡そうとしなかった、強欲な連中だ。確か今日は、そのうちの一人を救出するという話だったか。

「よし、全員、装備つけろ! いくぞ!」

取るものも取りあえず、荒事用の団員に声を掛ける。

大して強い連中ではないが、相手だって迷宮に潜るような冒険者ではない。

十分互角に戦える。

そして、そいつらを引き連れ、問題が起きたとされる場所へと向かう。

すぐ近く、というか隣だった。

捜索団の倉庫の一つで、団員の衣料品などを保管している場所だ。

ここを嗅ぎつけられたのはまずいな。拠点を変える必要があるかもしれない。

「パウロさん、敵は一人だが、強い。気をつけてくれ」

「……剣を使うのか?」

「いや、魔術師だ。多分ガキだが、顔を隠している」

魔術師のガキ……それも、素人とはいえ、大人の団員を何人も倒しうる相手。

恐らくは小人族だろう。奴らは子供のような見た目で、平気で他人を騙す。

小人族の手練れ……酔っていて、勝てるだろうか。

そこらのチンピラに負けない自信はあるが……。

いや、問題ない。やりようはいくらでもある。

そう思い、俺は倉庫へと入った。

第三話 「親子喧嘩」

パウロの泊まっている宿屋『門の夜明け亭』。

その隣にある酒場。木製の丸テーブルが十席ほど並んでいる中に、俺は座っていた。

目の前には、パウロが座っている。

酒場にいるのはパウロだけではない。まだ昼間だというのに、全ての席に人が埋まっている。

先ほど気絶させた奴らも、パウロの仲間の治癒術師に治療してもらい、座っている。

言うまでもないことだが、俺に対してはあまりいい目を向けていない。

ここにいる全員、パウロの仲間だそうだ。

そのお仲間さんの中で、特に気になるのは、パウロの後ろ斜め後方に座っている女戦士だ。

髪は栗色で外ハネショートにアヒル口。チャーミングな印象を受けるが、特筆すべきはその体つきと格好だ。バインとでかい胸と、キュっとくびれた腰、むっちりとした尻。

これらをいわゆるビキニアーマーに身を包んだ、十代後半の少女。

パウロにヴェラと呼ばれていた女戦士で、俺が苦戦した相手だ。

それはもうパウロの好きそうな体をしており、俺ですら見ただけで釘付けになってしまうような体をビキニアーマーに包んでいる。

ビキニアーマーというのは、この世界ではそれほど珍しくない。

なんせ多少の傷なら治癒魔術で簡単に治る世界だ。攻撃を受けることを前提にして、より軽量を目指す剣士が大勢いる。

魔大陸でも結構見たし、恐らく、彼女もそんな一人なのだろう。

しかし、ここまで薄着なのは初めてだ。

普通は薄手の服の上につけるものだし、肩や肘といった関節にはプロテクターをつける。

今は酒場だからはずしているにしても、それなら普通は外套を羽織ったりする。

少なくとも、今まで魔大陸で見てきたお姉さま方はそうしていた。おばさま方の中にはあまり頓着していない人もいたが……。

ていうか、倉庫で一度は上着を羽織ったはずだが、なんでまた脱いでるんだろうか。

とりあえず拝んでおこう。眼福眼福……と見ていると、ふと目が合った。

バチッとウインクされたので、ウインクを返しておいた。

「おいルディ……ルディ?」

と、パウロに呼ばれ、俺は女戦士から目線を剥がした。

「父様、お久しぶりです」

「まあ、なんだ、ルディ……よく生きていてくれたな」

パウロは、疲れた声で言った。

なんというか、随分と変わっていた。

頬はげっそりと窶れ、目の下には隈があり、無精髭を生やして、髪はボサボサで、息は酒臭く、全体的にやさぐれている。

俺の記憶にあるパウロとは似ても似つかない。

「ええ……まあ……」

どうにも、頭がついていかない。

なぜ、パウロがここにいるのだろうか。

ここはミリス神聖国。アスラ王国とはアフリカとモンゴルぐらい離れている。

俺を探しにきてくれたのだろうか?

いや、魔大陸に転移したなんてわからないはずだ。

なら、別件か。ブエナ村を守るという仕事はどうなっているのだろうか。

「その、父様はどうしてここに?」

まずはそこだ、そう思って聞くと、パウロは意外そうな顔をした。

「どうしてって、伝言を見ただろう?」

「伝言……ですか?」

伝言。なんの話だろうか。そうしたものを見かけた記憶はない。

疑問符を浮かべる俺の顔を見て、パウロはむっと顔をしかめた。

何か気に障るようなことでも言っただろうか。

「なあルディ、お前、今までどうしてきた?」

「どうといわれても、大変でしたよ」

事情を聞きたいのはこっちなのだがと思いつつも、俺は今までの道程を話した。

魔大陸に転移し、ある魔族に助けられ、冒険者となり、エリスと共に一年間かけて魔大陸を抜けてきたこと。

思い返すと、なかなか楽しい旅だった。

最初の出だしこそ悪かったものの、半年経過したぐらいから冒険者としての生活にも慣れた。

それがゆえに、俺の口調は次第に饒舌になり、これまでの旅におけるエピソードを語る口調に熱が入った。

語られるは完全ノンフィクションの一大スペクタクル。

旅の内容は三部によって分けられた。

第一部、心の友ルイジェルドとの出会い、そしてリカリス村での大騒動。

第二部、ルイジェルドを助け、大魔術師ルーデウスが世直しをする旅。

第三部、卑劣な獣族の罠に掛かり、とらわれの身となって絶体絶命な俺。

一部誇張表現はあるものの、俺の口は滑らかに動き、段々楽しくなってきて身振り手振りを交え、大げさな擬音を発しての大演説へと発展した。

ちなみに、人神のことはボカした。

「そして、ウェンポートへとたどり着いた僕らが目にしたのは……」

「……」

第二部『魔大陸ブラリ三人旅・人情編』が終わったところで、俺はふと言葉を止めた。

パウロが不機嫌になっていた。

顔をゆがませ、イラついた表情でテーブルをトントンと指で叩いていた。

何が気に障ったのだろうか……俺は理解できぬまま、続きを話そうとした。

「それで、その後大森林に赴いて」

「もういい」

パウロはイライラした声音で、俺の言葉を遮った。

「お前がこの一年ちょっとの間、遊び歩いてたってことは、よくわかった」

パウロの言葉に、俺は少しばかりカチンときた。

「僕も大変だったんですが」

「どこがだ?」

「えっ?」

聞き返されて、俺は変な声を出した。

「お前の口調からは、大変さなんて微塵も感じられねえ」

それは、そういうふうに話したからだ。

確かに、ちょっと調子には乗っていたかもしれないけど。

「なあ、ルディ、一つ聞きたいんだが」

「なんでしょう」

「お前、どうして魔大陸で、他に転移した奴らの情報を集めなかったんだ?」

俺は黙った。黙らざるをえなかった。

どうして、といわれても答えようがなかった。

そんなのはただ一つ。理由はただひとつ。

忘れていたからだ。

最初は自分たちのことで精一杯で、しかし余裕が戻ってきた時には、まさか自分たち以外の人物が魔大陸にいるとは思っていなかった。

「わ、忘れていました……その、余裕がなくて」

「余裕がない? 見ず知らずの魔族を助ける余裕はあっても、他に転移されたであろう人たちを気にかける余裕はないってか」

俺は黙る。

優先順位を間違ったと言われれば、確かにそうかもしれない。

けど、後になってからそんなことを言われても困る。

あの時は、本当に忘れていたのだ。仕方がないだろう。

「ハッ! 人も探さず、手紙の一つもよこさず、可愛い可愛いお嬢様と二人で、遠足気分で冒険者暮らし。しかも、強力な護衛まで付いているときた。それで。ハッ、なんだ、ミリシオンに来て最初にやったことが、人攫いの現場を見つけて、パンツかぶって正義の味方ごっこか?」

パウロはあざ笑うように息を吐くと、隣のテーブルにおいてあった酒瓶を手にとる。

グッと一息で半分飲んだ。

そして俺を馬鹿にするように、ペッと唾を吐いた。

そのあからさまに馬鹿にした仕草にイラッとする。

酒を飲むなとは言わないが、今は大事な話をしてるんじゃないのか?

「僕だって一杯一杯だったんですよ。右も左もわからない状況で、でもエリスだけは守らなきゃって思って……。多少抜けてることがあったって仕方ないでしょう?」

「別に悪くはねえよ」

馬鹿にするような口調。

とうとう、俺は声を荒げた。

「じゃあ、なんで突っかかってくるんですか!」

我慢にも限界があった。

パウロがなんでこんなことを言うのかわからない。

「なんで?」

パウロは再度、ペッと唾を吐き捨てた。

「お前こそ、なんでだ?」

「なんでって、何が?」

理解できない。パウロは何を言いたいのか。

「エリスってのはフィリップの娘だったか?」

「え? ああ、もちろん、そうですよ」

「オレぁ見たことがねえが、さぞ可愛いお嬢さんなんだろうな。手紙を出さなかったのは、お嬢様の護衛が増えると、イチャイチャすんのを邪魔されるとでも思ったからか?」

「だから、それは、忘れていたからだって言ったじゃないですか!」

それ以上のことは考えていない。

確かに、エリスはいいところのお嬢さんだ。

グレイラット家はでかいし偉い。あるいは、ザントポートの領主あたりに話をすれば、護衛の一人や二人はつけてくれたかもしれない。

けど、それは俺が獣族の村で捕まっていたから無理だったとちゃんと説明……は、してないか、そこまでは話していない。

だとしても、だ。

俺は俺なりにできることはやってきたつもりだ。

全てを最善手で行えてはいないが、だからといってそれを責められる筋合いはない。

「……」

「団長。それぐらいにしてあげたらどうです? まだ小さいんですから、あんまり言ったってしょうがないじゃないですか」

俺が黙っていると、先ほどのビキニが、後ろからパウロの肩に手を置いた。

それを見て、俺は鼻で笑った。

結局こうだ。この男は、偉そうなことを言ったって、女に見境がない男なのだ。

それが、そんな男が、どうして俺に何かを言えるというのだ。

俺はエリスには一切手出ししていない。

確かに危ない瞬間はあった。煩悩に支配されそうにもなった。けど、決して、俺は、手を出していない。

「女のことで、父様にとやかく言われたくないですよ」

「……あ?」

パウロの目が据わった。

そのことに、俺は気づかない。

「その女の人は、なんなんですか?」

「ヴェラがどうかしたのか?」

「近くにそんな綺麗な女の人がいるって、母様やリーリャは知ってるんですか?」

「……知らねえよ。知ってるわけねえだろ」

パウロの顔が悔しげにゆがむが、俺はそれを見ていない。

ただ口喧嘩に勝ちつつあると錯覚していた。

「じゃあ、浮気し放題ってわけだ。ずいぶんとエロい格好させちゃってまあ。こりゃ、新しい弟か妹ができる日も近いですかね」

気づけば。

気づけば俺は殴られて、地面に倒れていた。

パウロが憎々しげな顔をして、俺を見下ろしている。

「ふざけたこと言ってんじゃねえぞルディ」

殴られた。なんでだ、ちくしょう。

「てめえ、ルディ。ここに来たってことは、ザントポートにも足を運んだんだろうが」

「それがどうしたってんだよ」

「なら知ってるだろうが!」

何がだよ! もうワケがわからない。

ただ、パウロが何かを隠匿し、それを知らない俺を、知っていて当然だと、糾弾していることだけはわかった。

ふざけるんじゃない。

俺にだって知らないことはある。知らないことだらけだ。

「知らねぇつってんだろ!」

俺は拳を振り上げ、パウロに殴りかかった。

避けられる。同時に予見眼を開眼する。

[足を掛けられて転ばされる]

俺は思い切りパウロの足を踏みつけ、振り向きざまにパウロの顎先を狙う。

[避けられ、カウンターで殴り返される]

酔っ払ってるのによく動く。

俺は右手に魔力を込めた。肉弾戦でパウロに及ばないなら、魔術を使えばいいのだ。

右手から竜巻を発生させ、パウロに叩きつける。

「うおお!?」

パウロはキリモミしながらぶっ飛び、カウンターの奥へと突っ込んだ。

ガシャンと酒瓶をばら撒きながら、床に落ちる。

「くそっ! やりやがったな!」

すぐに起き上がってくるが、足にきている。

飲みすぎだ、バカが。

昔のパウロはもっと強かった。恐らくあんな体勢でも、俺の竜巻を受け流してみせたはずだ。

「てめえ、ルディ……」

「団長!」

よろめくパウロに、別の女の人が駆け寄っていく。

ローブ姿の魔術師だ。

自分は女に囲まれてるってのに、よくもまぁ俺のことをとやかく言えたもんだ。

「触んじゃねえ!」

パウロはその人を振り払い、俺の前まで歩いてくる。

「パウロ。お前、俺がいない間に何人と浮気してんだ?」

「黙りやがれ!」

[右拳で殴りかかってくる]

なんとも無様なテレフォンパンチだ。これが本当にあのパウロだろうか。

予見眼なしでも回避できそうじゃないか。

「だあああ!」

俺はその腕を掴み、一本背負いの要領で投げ飛ばした。

もちろん、俺は柔道なんざできない。

風魔術を使い、反動をつけて無理やり、力任せに地面に叩きつけたのだ。

「ぐはぁ……!」

受け身も満足に取れなかったらしい。

俺は無様に倒れたパウロに馬乗りになって、エリスがいつもやっているように、膝で両腕を押さえこみ、抵抗できなくする。

「俺だって! 一生懸命やってきたんだ!」

殴った。

殴った。

殴った。

パウロは歯を食いしばり、憎々しげな顔を俺に向けてくる。

くそっ。なんだよその眼は。なんでそんな顔されなきゃいけないんだよ。

「仕方ないだろ! 何も知らない場所で! 誰も知っている人がいなくて! それでなんとかここまで来たんだ! なんで責められなきゃいけないんだよ!」

「……てめぇなら、もっとうまくできただろうが!」

「できねぇよ!」

それから、俺は無言で何度もパウロを殴った。

パウロは何も言わない、ただ口の端から血を流して俺を見ているだけだった。

苛立たしそうに、話の通じない奴を見るように。

なんでだ。

こんな顔する奴じゃなかったはずだろ……くっそ……くそ。

「やめてえええぇぇ!」

その時、横合いから何かが飛び込んできて、俺にぶつかった。

俺はその反動でパウロの上でよろめき、次の瞬間には、パウロは俺を突き飛ばして起き上がっていた。

俺は追撃がくると即座に身構える。

しかし、パウロは動かなかった。俺たちの間には、一人の少女が立ちはだかっていたからだ。

「もうやめて!」

パウロによく似た鼻立ちと、ゼニスによく似た金色の髪。

一目見てわかった。

ノルンだ。ノルン・グレイラット。

妹だ。俺の妹。随分と大きくなった。今、確か五歳だったか? いや、もう六歳になったのか?

なんで、俺の方を向いて、両手を広げてるんだ?

「お父さんをイジメないで!」

「…………え?」

俺は呆然と、その言葉を受け止めた。

イジメ?

いや、だって。え?

ノルンは泣きそうな目で俺を睨んできている。ふと周囲を見ると、なぜだろうか。俺に批難の目が集まっていた。

「……なんだよ、それ」

すっと心が冷えた。

何十年も前のことを思い出す。

生前、イジメられていた時のことだ。

あの時も、ちょっと俺が何か言い返せば、教室中から批難の目が集まったものだ。

ああそうだろうとも。俺は間違ったことを言ったんだろうさ。

──諦めた。心が折れた。

もういい。帰ろう。何も見なかった。俺は何もしなかった。

宿に戻って、エリスとルイジェルドを待とう。そしてすぐに旅立とう。明日か、明後日か。なに、首都じゃなくても金は稼げる。ウェストポートにだって冒険者ギルドはあるはずだ。

「ルディ。転移したのはお前だけじゃねえ、フィットア領のブエナ村の奴らも全員、転移災害に巻き込まれた」

パウロが何かを言っているのを、ボンヤリと聞いた。

「……」

ん、え?

なに、今、なんつった?

「ザントポートにも、ウェストポートにも、伝言は残した。冒険者ギルドだ。お前、冒険者になったんだろ? なんで見てねえんだよ……」

そんなことを言われたってザントポートにもそんなもの……。

いや、そうだ。ザントポートの冒険者ギルドには寄ってない。

ルイジェルドを迎えに行って、そのままドルディア族の村に行ったから。

「お前がのんきに旅してる間に、何人も死んだ」

何人も。

あの規模。魔力災害。転移災害。どうして思い至らなかったんだ。人神だって、『大規模な魔力災害』と言っていた。俺は、どうして、ブエナ村が無事だって思ったんだ?

そうか。みんな行方不明……。

「ってことは……シルフィも?」

そう言うと、パウロはまた苛立たしそうな顔をした。

「ルディ。お前、自分の母親より女の心配か?」

うっ、と俺は息を飲んだ。

「か、母様も見つかってないんですか!?」

「ああ。まったく見つからねえよ! リーリャもな!」

パウロの悲痛で、叩きつけるような言葉。

俺はぶん殴られたようによろめいた。

足がフラフラする。倒れそうになってよろめいた先には、椅子があった。

なんとかすがりつく。

「オレたちは、転移した奴らを探すために、こうして捜索団を組織している」

捜索団。

そうか、これは、ここにいる人たちは捜索団なのか。

「そ、捜索団が、なんで、人攫いを?」

「奴隷になった奴もいるんだよ」

奴隷。

転移されて、そこがどこだかわからない状態で、騙されて、奴隷にされて……。

そんな人が、大勢いたという。

パウロたちは、行方不明者のリストと照らし合わせ、奴隷を一人ひとり訪ねては、その主人に対し、解放するように頼み込んだらしい。

だが、中には、そうして手に入れた奴隷を手放したくない人も多い。

ミリスの奴隷法によると、いかなる事情があれど、一度奴隷に落ちてしまえば、その者は主人の所有物だ。

なので、パウロは、無理やり奴隷を攫うという手を使ったのだという。

奴隷を盗むのは当然犯罪だが、法には抜け道がある。

パウロはその法の穴をついて、奴隷を何人も解放した。

もちろん、望むなら、そのまま奴隷でいることも許した。

けれど、ほとんどの奴隷は、故郷に帰りたいと涙ながらに懇願したという。

今回救出された少年も、そんな一人だ。

どこかで見たことがあると思ったら、あの少年は、昔シルフィをいじめていたうちの一人、ソマルだった。彼はこの一年の間、男娼のような扱いを受けていたという。

奴隷となった者の悲痛な叫びを聞いて、しかし中には助けられなかった者もいるという。

一部の貴族たちからは疎まれ、団員たちにも、その強引なやり方についていけないという者も出てきているという。

上からも、下からも、横からも責められて。パウロは神経をすり減らすような毎日を送りながら、しかし決してあきらめることなく、頑張ってきた。

ただ、魔力災害で転移した人を助けるために。

「ルディ。お前はとっくに事情を察して、すでに動いてくれてると思ってたよ」

パウロの言葉に、俺は力なくうなだれた。

無茶、言うなよ……どうやって事情を知れっていうんだよ。

ああ、でも、そうか。

そうだな。もしかすると、今まで旅してきた魔大陸の町にも、フィットア領から転移した人がいたのかもしれない。

その人たちから話を聞けば、災害の規模がどれぐらいだったか、わかったかもしれないのだ。

俺は状況確認を怠った。災害のことを知るよりもまず、ルイジェルドのことを優先した。

失敗だ。

「それが、のんきに冒険とはな……」

能天気。

ああそうだ。そうだな。俺がエリスのパンツに興奮したり、冒険者ギルドのお姉さんの体に興奮したり、魔界大帝の太ももをなめたり、猫耳少女の体をまさぐったりしている間、パウロは懸命に家族を探していたのだ。

怒るわけだ。

「……」

ただ、俺も謝罪は出てこなかった。

だって、仕方ないじゃないか。

どうしろっていうんだ。

あのときは、あれが最善だと思っていたんだ。

「……」

パウロは何も言わない。

ノルンも黙っている。

ただ、その視線からは、強い拒絶の感情を感じた。この感覚は、俺をえぐる。

心をえぐる。魂をえぐる。

周囲を見回すと、パウロの仲間だという団員も、俺を責めるような目で見ていた。

脳裏に昔のことがよぎる。

あれは、不良に全裸にされてはりつけにされた次の日。

クラスに入った時の、全員の視線の……。

頭の中が真っ白になった。

★ ★ ★

気づけば、俺は自分の宿、自分の部屋に戻ってきていた。

ベッドに倒れこむ。

よくわからない。

何がどうなっているのか、わからない。何も考えられない。

「……?」

服の中でガサリと音がした。

探ってみると、便箋が出てきた。俺はそれをクシャリと握りつぶして捨てた。

「はぁ……」

ため息をついて、足を抱えてベッドに座る。

何もしたくなかった。

思えば、俺は両親に冷たくされるのは初めてだった。前世でも、今世でも。

なんだかんだ言いつつも、親は俺に甘かった。

さっきのパウロは完全に俺を突き放していた。あの態度はそう、俺を家の外に放り出した時の兄貴の態度だ。

何がいけなかったのだろうか。

わからない。

うまくやったつもりだ。

思い返してみても、自分の判断に致命的なミスはない。あえて言うなら、最初にルイジェルドを頼ったことぐらいだ。神を疑いつつも助言に従い、ルイジェルドを助けた。

旅のことも、なるべく楽しく話した。

調子に乗っていたのもあるが、パウロを心配させることはないと思ったし、自尊心もあった。

俺はやれるんだぜ、って言いたかった。

パウロにしてみれば、面白くなかったかもしれない。パウロの仲間たちにしても、やはり面白くなかっただろう。

確かに失言もした。

母親よりもシルフィを優先したつもりはない。だって、パウロとノルンがいたんだ。普通はゼニスだって大丈夫だったと思うだろう?

いや、言い訳だな。

俺はあの瞬間、ゼニスのことは頭になかった。

女のことは、あいつから言い出したことだ。俺はエリスに手なんか出していない。

だから、浮気症のパウロにどうこう言われる筋合いは……。

ああ、そうなのか。もしかすると、パウロも手を出していなかったのか。

なるほど。それなら怒るわけだ。

オッケー、少しまとまってきたような気がする。

よし。明日、もう一度話そう。

なに、パウロだってちょっと感情的になっただけだ。前にもこういうことはあったじゃないか。

話せばわかるさ。そう、大丈夫。俺だって、家族のことを心配してないわけじゃない。調べなかったのは、ちょっとした情報の行き違いだ。

確かに、一年半、魔大陸を捜索できた俺が何もしなかったのは痛い。

だが、俺だって生きていたんだ。なんとかなるさ。

そうとも。じっくり探せば大丈夫だ。パウロだってわかってるはずだ。この広い世界で、すぐに探し人が見つかるわけがないと。

だからパウロを落ち着かせて、今後の計画を練るんだ。

まだ探していない所を重点的に。

俺も手伝おう。エリスをアスラに届けたら、その足で北部か別の場所に行けばいい。

そう、まずはパウロに会って……あの……酒場に……戻って……パウロに会って……。

「………うっぷ」

唐突に吐き気がして、俺はトイレに走った。

そのまま、ゲーゲーと全てを吐き出す。

理屈でわかっていても、心は晴れない。

久しぶりに家族から向けられた拒絶に、心はすっかり潰れていた。

★ ★ ★

昼下がり、ルイジェルドが帰ってきた。

ルイジェルドはいつもよりちょっと嬉しそうな顔で、何かを手に入れたのか、封筒のようなものを見せようとしたが、ベッドに座る俺を見て顔をしかめた。

「何かあったのか?」

そう聞かれた。

「この町に、父様がいました」

と答えると、ルイジェルドの顔はさらに険しくなった。

「……何か、嫌なことでも言われたのか?」

「ええ」

「久しぶりに会ったのだろう?」

「まあ」

「喧嘩したのか?」

「ええ」

「詳しく話せ」

包み隠さず、何が起こったのかを話した。

一部始終を話し終えると、ルイジェルドは「そうか」と一言。

会話が途切れ、しばらくして彼はいなくなった。

夕方頃、エリスが帰ってきた。

何があったのか、ずいぶんと興奮した様子だった。

服には葉っぱがついていて、頬には土埃がついている……けど、嬉しそうだ。

あの調子だと、うまいことゴブリンは狩れたらしい。

よかった。

「おかえり」

「ただいまルーデウス、あのね! あ……」

笑いかけると、エリスはギョッとした顔になった。

そして、そのまま駆け寄ってくると、

「誰よ、誰にやられたの!」

必死な表情で俺の肩を揺さぶった。

「なんでもないよ」

「そんなはずない!」

何度か、そんな問答が続いた。

しつこかったので、パウロに会ったことを伝えた。

包み隠さず、淡々と。どんな話をして、どんな反応が返ってきて、どんなことが起こったのかを伝えた。

「なんなのよ、それは!」

すると、エリスは大層ご立腹となった。

「そんな勝手なことを言うなんて、許せない! ルーデウスがどれだけ頑張ったと思ってるの! それを遊んでいたなんて……! 絶対に許せない! 父親失格よ! ぶっ殺してやるわ!」

物騒なことを言って、剣を片手に飛び出していった。

俺は止める気力もなくそれを見送った。

数分後、エリスが戻ってきた。

ルイジェルドに首根っこを掴まれ、猫のように。

「離しなさいよ!」

「親子喧嘩に口をだすな」

ルイジェルドはそう言い放つと、エリスを床に下ろした。

エリスはすぐに振り返り、ルイジェルドを睨みつける。

「親子喧嘩でも言っていいことと悪いことがあるわ!」

「ああ、だが、俺にはルーデウスの父親の気持ちもわかる」

「じゃあルーデウスの気持ちはどうなるの! あのルーデウスが! いつも飄々としてて、蹴っても殴っても平然としてるルーデウスが! こんなに弱ってるのよ!」

「弱っているなら、お前が慰めてやれ。女なら、それぐらいできるだろう」

「なっ!」

エリスは絶句して、ルイジェルドは、下に降りていった。

「……」

部屋に残ったエリスは、落ち着かなげにあっちにうろうろ、こっちにうろうろ。

チラチラと俺の方を見ては、たまに腕を組んで仁王立ちをして、口を開きかけてはやめて、またうろうろ。

落ち着きがない。動物園の熊みたいだ。

最終的には、エリスは俺の隣に座った。

おとなしく、何も言わず座った。微妙に距離を開けて。

エリスはどんな顔をしていただろうか。

よく見ていなかった。人の顔を見る余裕がなかった。

「……」

しばらく時間が流れた。

ふと気づくと、エリスは隣にいなかった。

どこに行ったんだと思った時、後ろから抱きしめられた。

「大丈夫よ、私がついてるから……」

エリスはそう言って、俺の頭を抱えた。

柔らかくて、熱くて、ちょっと汗臭くて。その全てが、ここ一年で嗅ぎ慣れた、エリスの匂いだった。

安心感があった。

家族に突き放された不安感が、恐怖心が、すべて払拭されていくような感じがした。

もう、エリスも俺の家族なのかもしれない。

もし前世にエリスがいれば、俺はもっと早い段階で救われていたかもしれない。

そう思える抱擁だった。

「ありがとう、エリス」

「ごめんなさいルーデウス。私、あんまり、こういうの得意じゃないから」

俺は前に回されたエリスの手を握った。

剣ダコがあって、力強くて、貴族の令嬢とは思えない手。努力の手。

「いえ、助かりました」

「……うん」

折れた心がつながり、少しだけ、余裕が戻ってきた。

俺はそのことを実感し、ほっとしつつ、エリスに体重を預けた。

今は寄り掛からせてもらおう。

第四話 「パウロとの再会」

★ パウロ視点 ★

酒場。

もうすぐ日が暮れるということもあり、団員以外の客が増え始めているが、逆に団員は減っている。

そんな中、俺はテーブルの一つに座り、延々と飲み続けていた。

不機嫌さが漂っているのだろう、誰も近づいてこない。

「よう、探したぜ?」

と、思ったら声を掛けられた。

顔を上げると、サル顔の男が口の端をあげている。この顔を見るのは一年ぶりだ。

「ギース……てめえ……どこ行ってやがった」

「おうおう、なんだなんだ、相変わらず不機嫌そうだな」

「当たり前だ」

チッと舌打ちして、頬を触る。

ルーデウスに殴られたところは、まだ痛みが残っている。

見栄を張ったが、治癒術師にヒーリングを掛けてもらったほうがよかったかもしれない。

クソッ、ルーデウスめ。何が「魔大陸とかいって、僕の魔術に掛かれば余裕でしたよ」だ。

そんだけ余裕なら、人探しぐらいできるだろうが。

それどころか、大王陸亀の喰い方について延々と語りやがって。何が「もし土魔術で土鍋を作ることを思いつかなければ、一年もあの糞不味い焼肉を食い続けることになりましたよ」だ。

食材なんか探す暇があったら、別のことができただろうが。

くそ。

挙句、オレが浮気してるだと?

ふざけやがって。転移してこの方、女のことなんざ一切考えたことなんてねえ。

自分が何もできなかったことを棚に上げてオレのことを責めるたぁ。

ふざけやがって。何が知らなかっただ。お前がきちんと魔大陸を調べてりゃ、今頃ゼニスかリーリャのどっちかとは再会できたかもしれねえってのによ。

ふざけやがって。

「ヘヘッ、その様子じゃあ、まだ会ってねえみてえだな」

ギースは何が嬉しいのか、ヘラヘラと笑いながら何かを注文していた。

どうせ酒だろう。この男は炭鉱族のタルハンド以上に酒好きだった。

「パウロ。お前よ、明日冒険者ギルドに顔出せよ」

「なんでだよ」

「面白ぇ人物と会えるぜ」

面白い人物。

オレの不機嫌が直る相手と、ギースが今日顔を出した理由と、そして今日出会った人物。

三つを照らしあわせると、おのずと答えは出た。

「ルディか?」

聞くと、サル顔は口を尖らせ、ポリポリと頭を掻いた。

「なんでぇ、知ってたのか?」

「会ったんだよ」

「その割にゃあ、あんまり嬉しそうじゃねえな。喧嘩でもしたのか?」

喧嘩?

……まあ、喧嘩か。喧嘩にもなってなかったが。

くそっ、思い出したらまた疼いてきやがった。

「何があったんだよパウロ、話してみろよ」

ギースは、その人のよさそうな顔で、椅子をオレの隣に移動させてきた。

こいつは昔から、他人の悩みを聞くのが上手な奴だった。

今回も、おせっかいを焼いて、わざわざオレの愚痴を聞いてくれるらしい。

「ああ、聞いてくれよ……」

と、オレは先ほどあったことをギースに話した。

出会えて嬉しかったこと。

けれども、何か話が噛み合わず、ルーデウスに今までどうしていたのか聞いたこと。

すると、ルーデウスがあまりにも楽しそうに旅の話をし始めたこと。

くだらない自慢話を延々と聞かされたこと。

そんな自慢より、もっと別のことができただろうと指摘したこと。

逆ギレされたこと。

女のことを指摘されてカチンときたこと。

喧嘩してボロ負けしたこと。

「……あー……なるほどなぁ……」

ギースは、各所で相槌を打ちながら、うんうんと頷きながら同意してくれたり、納得してくれたりといった感じで聞いていたが、最後に言った。

「お前さ、息子に期待しすぎじゃねえのか?」

「…………あ?」

オレは自分でもマヌケな声を上げたと認識していた。

期待しすぎた?

なにを、誰に?

「オレが? ルディにか?」

「だってよ、よおっく、考えてみろよ」

戸惑うオレに、ギースはたたみかけるように言葉をつなげる。

「あいつは確かにすげえよ。無詠唱で魔術を使うヤツなんざ見たことがねえ。魔術師の身で北聖ガルスと対等に渡りあったのを見た日にゃ、そりゃ背筋が震えたさ。ルーデウスは、それこそ、百年に一人の天才ってヤツなんだろうよ」

そうだ。ルディは天才だ。

天才なのだ。

小さい頃からなんだってできる奴だった。

一時期はわりとダメなところもあるのかと思ったが、あのフィリップが娘をやってもいいとさえ言ったんだ。オレのことをあれだけこき下ろしたフィリップが、だ。

「おう、そうさ。あいつはスゲぇぜ。なんせ五歳の時には……」

「けど、まだガキだ」

ぴしゃりと遮られて、オレは黙った。

「ルーデウスは、まだ十一歳のガキだ」

ギースは噛み締めるように、もう一度言った。

「お前だって、家を出たのは十二歳の時なんだろ?」

「ああ……」

「十二歳未満はガキだって、お前、昔から言ってたもんな?」

「なんだよ、それがどうしたっていうんだよ」

ルディはもうオレより強いんだぞ。

確かに今日は酒が入っていたが、それを差し引いたって、アイツは強くなっていた。

酔っていたとはいえ、オレは本気だったんだ。本気で、使いたくもねえ北神流『四足の型』と、剣神流『無音の太刀』まで使ったんだ。それなのに、オレの剣はアイツのかぶっていたパンツのヒモを斬っただけだ。

ルディは全然本気じゃなかった。

それが証拠に、団員は全員、軽傷で済んでいた。手加減抜きで戦って、手加減されて負けたんだ。

会わなかった間にどれだけ強くなったかはわからねえ。

ただ、ルディは七歳の時にはもうオレよりずっと賢かった。

腕っ節がオレ以上に強くて。頭もオレ以上にいい。

なら、オレ以上のことができたっておかしくねえだろ。

歳がなんだってんだ。

「パウロ、お前、十一歳の頃は何してた?」

「何って……」

確か、家で剣術を習いつつ、毎日毎日、親父に叱られる毎日だった。

一挙手一投足、全てに文句を言われ、殴られた。

「その頃のお前に、魔大陸で生きていけつって、できたか?」

「ハッ、ギース、そりゃ前提がおかしいぜ。ルディはな、強い魔族に護衛についてもらったんだ。人間語も魔神語も、獣神語もできて、Aランクの魔物だって一人で倒しちまうっつー、化け物みたいな奴に護衛についてもらったんだ。オレじゃなくたって魔大陸縦断ぐらいできるさ」

「できねえな。お前はできねえ、絶対にできねえ。もし、今のお前で魔大陸に行っても一人じゃ帰ってこられねえ」

断言されて、オレは鼻白んだ。

ギースは相変わらず、ヘラヘラと笑ったままだ。

こいつの笑みは、相変わらず苛つく。

「ハッ! じゃあなおさらじゃねえか! オレにできねえことをやった。天才だ。ルディは天才だ! オレの息子は天才だ。もう立派に一人前だ。オレが何を言うこともねえ。能力のある奴に、能力に見合った仕事を期待するのは、間違っているか? ええギース、オレは間違っているか?」

「間違ってるね。お前はいつだって間違ってる」

ギースはヘラヘラと笑いながら、運ばれてきたビールを一気に飲んだ。

「ぷはっ、うめえ。やっぱ大森林じゃこういうのは飲めねえからな」

「ギース!」

「わかってるよ、うるせえな」

ギースはドンと木のコップを置いて、急に真面目な顔になった。

「パウロ。お前、魔大陸には行ったことねえんだろ?」

「……それがどうした」

オレは魔大陸に行ったことはない。

そりゃ、もちろん、人から聞いたことはある。

危険な土地だって噂だ。道を歩けば魔物が出て、魔物を食わなきゃ生きていけない。

だが、魔物が多いぐらいなら、どうにでもなる。

「知っての通り、俺は魔大陸の出身だ。で、その俺に言わせりゃあ、魔大陸ってのはヤバイ」

「そういや、お前から魔大陸の話を聞いたことはなかったな。どうヤベぇんだ?」

「まず、街道がねえ。道はあるが、ミリス大陸や中央大陸で言われてるような、魔物の数が少ない安全な道ってのは存在しねえ。どこを歩いていても、Cランク以上の魔物が襲い掛かってくる」

確かに魔物は多いと聞いていたが、Cランク?

中央大陸じゃ、森の奥にしか出てこないような相手だ。

群れるか、特殊な能力を持っている奴が多い。

「そりゃいくらなんでもフカしすぎだろ?」

「いや、本当のことだ。俺は今、一切嘘を言ってねえ。魔大陸ってのはそういう大陸だ。とにかく、魔物が多いんだ」

ギースの目は本気だったが、この男はこういう目をしながら、案外簡単に嘘をつく。

騙されるものか。

「そんな大陸で、優秀とはいえ実戦経験のない子供が放り出される」

「……おう」

実戦経験がないってのは、ルディのことか。

言われてみりゃあ、あいつが誰かと戦ったって話は聞いたことがねえ。

ただ、人攫いはうまいこと撃退したって聞いたし、距離さえ開ければギレーヌでも勝てないかもしれないって話は聞いた。

オレはギレーヌ以上の剣士を知らない。アイツが近づけないってんなら、適切な距離を置いたルディに勝てる奴は世界で千人もいない。

だから実戦経験がないなんてのは、関係ない話だ。

かの北神二世、アレックス=R=カールマンだって、初めての実戦で剣帝を斬り殺したって話だ。

「で、そこに助けてくれるって大人が現れる。魔族、それも強いヤツだ。スペルド族。知ってるよな。あのスペルド族だ」

「ああ」

スペルド族に関しては、正直、半信半疑だ。

魔大陸にだってスペルド族はもうほとんど残っちゃいねえって話だしな。

「右も左もわからない状態で手を差し伸べてくれる存在。弱っているところを助けてくれる存在。けど、スペルド族は怖い。なにせ断りゃあ何されるかわかんねえしな。そりゃ、その手を握っちまうだろ」

「……まあ、そうだろうな」

「で、助けてもらっているうちに、賢いルーデウスはこう思うわけだ。こいつの狙いは一体なんなんだ、ってな」

確かに。

ルーデウスなら、思うだろう。

オレじゃあ気づかないが、そういうことには敏い奴だ。

かつて、リーリャを助けた時も、子供とは思えないような敏さを見せた。

「でも、相手の目的なんざわかるわきゃねえ」

だろうな。

相手の狙いがわからないから、ギースみたいなヤツが生きていける。

「今は助けてもらっているが、いずれは切り捨てられるかもしれない……と、そこでルーデウスは考える。切り捨てられないように恩を売ろう、とな」

「なんだそりゃ? 恩? うまくいくのか?」

「茶化すなよ。恩って言い方があれなら、情に訴えるとか、仲間意識を芽生えさせるとか、そんな感じでいい」

仲間意識を芽生えさせるか。

なるほどな。

そうすると、ルディの行動も頷ける。

守ってくれるという魔族にゴマすって、いざという時のために自分の腕も磨いておく。

合理的だ。最も安全な道を選んでいると言える。

ふん、さすがだな、やるじゃないか。

「チッ、それだけ考えられるのに、なんでそれ以上のことができねえんだ」

ポツリと漏らすと、ギースは指を広げた。

それを一つずつ折っておく。

「初めての土地、初めての冒険、いくら賢いったって、知らねえことばかりだ。騙されないために、自分も学んでいかなきゃならねえ。その上で、いつ裏切るかわからねえ魔族相手に気を配り、すぐ後ろには守らなきゃいけない妹分……」

ギースは淡々とした口調で言いつつ、指を全て折った、

そして、最後にこう、締めくくった。

「これで転移した別の奴らまで探し出したってんなら、そりゃ超人だぜ、超人。『七大列強』に数えられていてもおかしくねえ」

七大列強か。懐かしい名前を聞いたな。

昔は、オレもそれだけ有名になりたいと思っていたっけか。

親の贔屓目抜きで見ても、ルディはそれになれる実力はあると思うがな。

「明らかにオーバーワークだ。ルーデウスがいくら天才といったところで、人間にゃ、限界がある。ましてや、あいつはまだ子供だ」

「限界ギリギリの奴が、なんであんな楽しげに冒険の話を語るんだ? ありゃ、どう見たって迷宮に遠足気分で入って浅いところで遊んで帰るお貴族様だぜ?」

ルディが、もし本当にきつかったというのなら、あんな言い方はしないはずだ。

旅の辛いところ、苦しいところを語るはずだ。だが、ルーデウスはそんなところは一切語らなかった。

「そりゃ、お前を心配させないためだろ」

「…………は?」

また間抜けな声が出た。

「なんでアイツが、オレの心配なんてしてんだ? ダメな親父だからか?」

「そうだ。お前がダメな親父だからだ」

「チッ、そうかよ。そうだろうな、オレはくっだらねえことで酒に逃げちまうような弱い男さ。天才様の目には、さぞ哀れに映ったんだろうな」

「別に天才じゃなくたって、今のお前は哀れに見えるぜ、パウロ」

ギースはため息をついた。

「自分の顔は自分じゃ見れねえだろうから言うけど、お前、今ひっでぇ顔してるぜ?」

「息子に同情されるような顔をか?」

「ああ。今のお前となら、喧嘩別れせずに済みそうだ」

哀れすぎて何も言えなくなっちまうからな、とギースは付け加えた。

オレは自分の顔に触れる。

何日も剃っていないひげがジャリっと音を立てた。

「なあパウロ、もう一度言わせてもらうぜ」

ギースは念を押すように、言った。

「お前は、息子に期待しすぎだ」

期待して、何がいけないんだと思う。

ルディは生まれた時からなんでもうまくやった。オレは父親面しようとして、それを引っ掻き回しただけだ。ルディには、オレは必要なかった。

「なあ、パウロよ。なんで素直に再会を喜ばねえんだ? いいじゃねえか。ルーデウスがどんな旅してきたって。能天気にのんびり旅してきたって。女とイチャコラ旅してたって。お互い元気で会えたんだ。まずはそれを喜べよ」

「…………」

そうだ。

オレだって、最初は喜んだはずだ。

「それとも、体のどっかを失って、目もうつろな息子に会いたかったのか? 死体になって再会って可能性も大いにあったんだぜ? ……いや、魔大陸なら死体も残らねえな」

ルディが、死ぬ?

あの元気なルディを見た後では、現実味のない話だ。

だが、ほんの数日前、オレはその想像をして、陰鬱としていたのではなかったのか?

「あーあー、かわいそうになー。すっげぇ苦労して旅してきて、せぇっかく父親と再会したってのに、その父親は酒浸りのクズなんだもんな。こりゃ、俺だったら縁を切るな」

チッ、芝居掛かった口調で喋りやがって。

「わかったギース。お前の言うことはもっともだ。けど、一つ、不思議なことがある」

「なんだ?」

「なんでルディは、ブエナ村の情報を知らなかったんだ? ザントポートにだって伝言は残したはずだ」

ギースは、「そりゃあ」と言いかけて、苦い顔をした。

これは、コイツが何かを隠している時の顔だ。

「運悪く、見つけらんなかったってことだろ」

「……ギース、お前はどこでルディを見つけたんだ? ザントポートで見つけたんじゃないのか?」

ギースがこの一年間どこにいたのか、俺にはわからない。

だが、ルーデウスは北から来た。

北でギースが活動できるようなでかい町といえば、ザントポートぐらいだ。

ザントポートには、きちんと伝言が残っている。

それにあそこには、団員が駐在しているはずだ。

魔大陸から誰かが渡ってきた時、その人物から情報を得るためだ。

冒険者なら、冒険者ギルドに寄らない理由はない。

「俺がルーデウスに会ったのは、ドルディア族の村だ。ビックリしたぜ、何せ、聖獣に襲いかかったって嫌疑を掛けられて、全裸で牢屋に入れられてたんだからな」

「獣族に全裸で牢屋って……マジかよ」

ギレーヌから聞いたことがある。

ドルディア族にとって、全裸にされる、檻に入れられる、鎖に繋がれる、冷水を掛けられる、といったことは、この上ない屈辱なのだ。他人に対しては滅多なことではやらないし、やられたら死ぬまで覚えている。

冗談でギレーヌに水を掛けた時、本気で睨まれた。

「そ、それで、どうなったんだ?」

「なんだ、ルーデウスから聞いてねえのか?」

「魔大陸を旅したって話しか聞いてねえんだよ」

そうだ、なんでザントポートで伝言を見なかったのか。

一番重要な部分は聞いていなかった。

なんでだ……ああ、オレが聞かなかったんだ。

ちくしょう。なんでオレってやつはいつもこう、短気なんだ。

落ち着け。ルディは優秀だ。優秀なのに、情報を得ていなかった。

そのことを、もっと冷静に考えるべきだ。

ザントポートまで行けば、嫌でも耳に入ったはずなんだ。

つまり、ザントポートで何らかの事件に巻き込まれたってことだ。

ドルディア族に捕まるような事件……大事件じゃないのか。

もう二、三日もすればザントポートにいる団員が情報を持って帰ってくるが、向こうの方で何か事件が起きたんじゃないのか?

「いや、俺も詳しいことは知らないんだけどよ、大森林のミルデット族んところにいた時にな、デドルディアの村に人族のガキが捕まったって噂を耳にしたのよ」

「ん? ちょっとまて、お前、今、どこにいたって?」

ミルデット族?

確か、獣族の一種だったはずだ。

ウサギみたいな耳を持つ種族だ。

「ミルデット族の村だ。族長がいるところだから、結構でかいんだが──」

ギースの説明は、長く、うっとうしかった。

正直、途中で「もういい」と言いたくなるような長さだ。

だが、さっきもルディの話を最後まで聞かず、重要な部分を知らずに終わったばかりだ。

同じ失敗ばかりしているオレでも、さすがに同じ日に二度も繰り返さねえ。

──話が終わった。

整理してみる。

「ギース、つまりお前は、大森林の各種族に、人族の迷い人がいたらミリシオンまで送ってくれって言って回ってたのか?」

「おう。ヘヘッ、感謝してもいいぜ」

「してもしきれねえよ……」

たまに、大森林の方からオレを頼ってくる難民がいると思ったが、そうか、そういうカラクリだったか……。

「ま、んな話はいいんだよ」

「……ああ」

後で詳しく聞かせてもらうが、今は置いておく。

「人族の子供ってことでピンときた俺は、早速ドルディアの村へと移動した。自慢じゃねえが、俺は顔が広い。ドルディアの村にだって何人も知り合いがいる。その知り合いの一人、懇意にしてる戦士の一人に頼んで、同じ牢屋に入れてもらうように仕組んでもらったのよ」

「ちょっとまて、なんでお前が入る必要がある?」

「いざとなったら、逃げ出すためよ。獣族の牢屋ってのは、外より中からの方が逃げ出しやすいからな」

ギースの脱獄の腕は俺も知っている。

イカサマで捕まっても、何気ない顔で出てくる男だ。

「で、な。捕まった人族の子供が、哀れに泣き叫んで絶望してるかと思ったら……ぷくく」

「なんだ、どうなってたんだ?」

「全裸で余裕こいて寝転んで『ようこそ。人生の終着点へ』だぜ? もう何を言い返していいのかわかんなかったっつーの!」

ギースはゲラゲラと笑った。

「笑い事じゃねえだろ」

「笑い事だね。俺は一目見てわかったもんよ。こいつはパウロの息子だってな」

それの何が面白いっていうんだ。

というより、それのどこに俺の息子と断定する部分があるんだ。

「昔のお前そっくりだぜ。初対面でもふてぶてしいところとか、無駄に偉っそうなところとか、獣族の女を口説こうとして、『発情の臭いがする』なんて見透かされてよ、それでも懲りずにエロい目で見てるところとかよ!」

ギースは何がツボに入ったのか、またゲラゲラと笑った。

昔のことをほじくられると背筋が痒くなる。

「ま、確信を持つまでには、もう少し時間掛かったけどよ」

ギースはそう言って、ビールを飲み干した。

「ま、そういうことだからよ。あいつが情報を知らねえのは、仕方ねえんだ。ザントポートには寄らなかったって話だしな」

「ん? まてよギース、お前、同じ牢屋に入ってたんだよな。じゃあ」

こいつが説明すれば。

「ま、ま、親子の間でわだかまりはあるかもしれねえが、ここは俺っちの顔を立てて、仲直りしといてくれや」

ギースは早口でそう言って、席を立った。

「おい、まてよ、まだ話は終わって……」

「あそうだ。言い忘れてたけどな、魔大陸にはエリナリーゼたちが向かったみたいだぜ。ザントポートで男を食いまくった長耳族の噂を聞いたから間違いねえ」

「エリナリーゼが?」

あいつは、一番俺のことを嫌っていると思っていたが……。

「ヘヘッ、なんだかんだ言って、あいつらもお前のこと、そんなには嫌いじゃねえんだよ」

最後にそう言い残して、ギースは酒場を出ていった。

もちろん、金は払っていない。あいつはそういう奴だ。

まあ、今日のところはいいだろう。

奢ってやる。

よし、これだけ飲んだら、俺も今日は寝るとしよう。

そんで、明日にでもルディと話し合うか……。

「もう飲むんじゃねえぞ。明日、素面で『夜明けの光亭』に行け、いいな」

と、ギースが戻ってきた。

「わぁってるよ!」

釘を刺されて、オレはため息をついて杯を置いた。

考えてみれば、最近のオレは飲みすぎていた。

なんでこんなものに逃げていたんだか。やるべきことは、まだまだ残ってるだろうに。

「あの……パウロ団長、お話、終わりましたか?」

などと思っていると、一人の女が申し訳なさそうに縮こまっていた。

酔った頭で彼女の顔をまじまじと見てみると、それが団員の一人、ヴェラであるとわかった。

「ヘッ、なんだよ、今日は随分とおとなしい格好じゃねえか」

「ええ、まあ……」

ヴェラは曖昧に頷くと、先ほどまでギースの座っていた席についた。

今日の彼女は、いつものような攻撃的かつ刺激的な格好はしていない。

どこにでもいるような、普通の地味な町娘の格好をしている。

「昼間の喧嘩、もしかして、私のせいなんじゃないかと思って」

「お前のせい? なんでよ」

「いや、その、私が、こんなだから……その、ご、ご子息が、勘違いされたんじゃないかな、って」

「関係ねえよ。どうせあいつは、お前のそのでっけぇ胸を見て、邪推したんだ」

ヴェラが普段から薄着をしているのは、理由がある。

昔は普通の冒険者だった彼女だが、あの転移で装備もなしにミリス大陸に飛ばされ、盗賊に捕まって慰み者になった。普通なら心を閉ざしてしまいそうな酷い目にあったが、彼女は凄まじい精神力でそれを乗り切った。

しかし、乗り切れなかった女もいる。

ヴェラの妹であるシェラがそうだ。

あの子は、男の視線を受けると、未だに震えが止まらなくなる。

そんなのは、団員以外にも何人かいる。

ヴェラはそんな子たちを男の視線から守るため、男の視線が自分に行くように、いつもあんな格好をしている。

また、似たような目にあって沈んでいる他の女のケア係としても優秀だ。

辱めを受けた女の気持ちがわからない俺にとって、なくてはならない部下の一人だ。

もちろん、肉体関係はない。

あるわけがない。

「わかったら行け」

「……はい」

ヴェラはしょんぼりしながら、女が集まっている席へと戻っていった。

「ったく……」

よくよく周りを見てみれば、オレのことを心配そうに見てる目の多いこと、多いこと。

「変な顔で見てんじゃねえよお前ら! 明日には仲直りするよ!」

俺は最後にそう言って、席を立った。

部屋に戻ると、そこにはノルンが一人で寝ていた。

オレはテーブルに置いてある水差しから、水を一杯、コップへと汲んだ。

ごくりと飲む。

ぬるま湯は、オレのドロドロになった胃袋にすとんと落ちた。

ゆっくりと酔いが醒めていく。昔から、オレは酔いにくい体質で、大量に飲めば泥酔できるが、長時間は残らない。

頭がゆっくりと醒めてくるのを自覚しつつ、毛布を抱きしめるように眠るノルンの頭をさらりと撫でた。

ノルンはかわいそうな子だと思う。

こんな父親の近くで言いたいこともあるだろうに、文句一ついわずに、健気に振る舞っている。

もしノルンが死ねば、オレは生きていられない。

「んうぅ……お父さん……」

ノルンが身動ぎをした。

起きてはいない。寝言だろう。

彼女は平凡な子だ。

ルディとは違う。オレが守ってやらないと……。

「……」

ふと、思った。

もしルディが平凡だったら、ルディもまた、ここで寝ていたのではなかろうか。

家庭教師には行かず、ずっと実家で過ごして、転移した時に、オレの裾でも掴んで、僕にもノルンを抱かせてよ、なんて言っていたかもしれない。

平凡なルディだ。平凡な十一歳のルディ。俺はそれを、守るべき対象として、こうやって……。

足が震えた。

ギースが「十一歳のガキだ」といった理由がようやく理解できた。

そうだ。平凡だろうが、天才だろうが、何が違う。

同じじゃないか。

もし、ノルンが天才だったら、オレは同じことを言ったのか?

ノルンに、何も知らず、ただ呑気に旅をしてきたノルンに、あんなことを言ったのか。

お前にはもっと期待していたなんて、言ったのか?

想像して、眠れなくなった。

横になる気がしなかった。

宿の外に出る。

火事用に溜めてある水瓶の水を、頭からかぶった。

酒場を出ていった時のルディの顔を思い出して、吐いた。

ルディにあんな顔をさせたのは誰だ。

桶に溜まった水には、馬鹿な男の顔が映っていた。

世界で一番、父親に似つかわしくない男の顔だった。

「ハッ、こりゃ、ダメかもしれねえな……」

オレだったら、こんな男とは縁を切るね。

★ ルーデウス視点 ★

翌朝。

俺はいささかスッキリした気分で朝食を取っていた。

場所は宿屋の隣にある酒場。

ミリシオンの食事はなかなかうまい。大森林からこっち、移動すればするほど食事がうまくなる。

今日の朝食は焼きたてのパンと、スッキリした味わいの透明なスープに生野菜のサラダ、そして分厚いベーコンだ。

昨晩はありつけなかったが、夕飯にはなんとデザートが付いているらしい。

最近流行りの、幼い魔術師の冒険者譚の詩に出てくるデザートで、若い冒険者に人気の甘いゼリーだそうだ。

楽しみにしておこう。

飯を食うというのは幸せなことだ。

腹が減ると、イライラしてくるからな。イライラすると食欲がなくなり、食欲がなくなると、腹が減る。

見事な悪循環だ。アンドロイドも不機嫌になろう。

「……いらっしゃい」

と、そんなことを考えて、食後にコーヒーのような飲み物を飲んでいると、酒場の店主がふと入り口に目を向けた。

ゲッソリと窶れた、青い顔をした男が立っていた。

俺はその顔を見た瞬間、あからさまにビクついた。

男はきょろきょろと店内を見渡し、俺を見つけた。

その途端、俺の心中に昨日の感情が浮かび上がり、何も言われていないのに、自然と目線を逸らした。

「……」

そんな俺の様子を見て、同席の二人は、すぐにこの人物が誰か察したらしい。

ルイジェルドが眉をひそめ、エリスが椅子を蹴って立ち上がる。

「誰よあんた」

こちらへと歩いてくる男。

その眼前に、エリスは立ちふさがった。

両腕を組んで、足を肩幅に開いて、アゴをくっと上にあげ、厳然とした態度で、頭二つは高い位置にある男の顔を睨みつけた。

「パウロ・グレイラット……そいつの父親だ」

「知ってるわ!」

俺がエリスの背中を見ていると、頭上から声が降ってきた。

苦笑するような声だった。

「なんだルディ、女の後ろなんかに隠れやがって、随分と色男じゃねえか」

その声音、その口調に、俺はちょっとだけ、ほっとした。

そうそう。昔のパウロは、こんな感じで俺をおちょくってきた。

懐かしい。

俺はこの態度を、パウロなりの歩み寄りだと考えることにした。朝一でわざわざ酒場までやってきてくれたのだ。俺にだって、話をする余裕ぐらいはある。

「ルーデウスが私に隠れてるんじゃないわ! 私がルーデウスを隠しているのよ! ダメな父親からね!」

エリスはブルブルと拳を握りしめ、今にもパウロの顎に向かって拳を振るいそうだった。

俺はルイジェルドに目線で合図をする。

すると、彼は察してくれたのか、エリスの首根っこを掴んで持ち上げた。

「ちょっ! ルイジェルド! 離しなさいよ!」

「二人にさせてやれ」

「あなたも昨日のルーデウスは見たでしょ! あんなの父親じゃない!」

「そう言ってやるな。父親なんてあんなものだ」

なんてことを言いながら、この場から立ち去ろうとする。

と、ルイジェルドはパウロの横を通り過ぎる時、ぽつりと言った。

「お前にも言い分はあるだろうが、その言い分が通るのは、息子が生きている時だけだ」

「お、おう……」

ルイジェルドの言葉は重い。

彼は、自分のことを世界一ダメな父親だと考えていそうだしな。

同じくダメな父親に、シンパシーでも感じているのかもしれない。

「ルディ、年上をアゴで指図すんなよ」

「違いますよ。顎じゃないです。信頼のアイコンタクトです」

「似たようなもんだろうが」

パウロはそう言いつつ、俺の前へと座った。

「あれが、昨日言ってた魔族か……?」

「はい、スペルド族のルイジェルドさんです」

「スペルド族ねぇ。随分と気の良さそうな奴じゃないか。噂と実物は違うってことか」

「怖がったりしないんですか?」

「馬鹿言え、息子の恩人だぞ」

昨日の意見とは随分と違うようだが……余計なことは言うまい。

さて、と。

「それで、何をしにきたんですか?」

思った以上に、硬い声が出た。

すると、パウロはびくりと身を震わせた。

「いや……その、謝ろうと、思ってな」

「何をですか?」

「昨日のことだよ」

「謝る必要はありませんよ」

謝ってもらえるのは好都合だが、俺だって、エリスの胸枕で一晩ぐっすり寝て、きちんと反省したのだ。

「ハッキリ言って、僕はこれまで遊び気分でした」

最初はともかく、旅は概ね順調で、エロいことに気を取られるぐらいには余裕があった。

フィットア領についての情報収集をしなかったのは、間違いなく俺の落ち度だ。

ザントポートでは無理だったが、ウェンポートでは多少の時間があった。

そこで情報屋にでも接触を取れば、何らかの情報は得られたはずだ。

聞いて、調べて当然のことを調べていなかった。

俺のミスだ。

「ですので、父様が怒るのも仕方ありません。この大変な時期に、僕の方こそ、すいませんでした」

フィットア領が消滅して、一家がバラバラになった。

その時のパウロの心境を思えば、責めることはできない。

俺は知らなかったおかげで、能天気でいられた。悲劇を知らないのは、幸せなことだったのだ。

「いや、そんなことはないだろう。ルディだって一生懸命だったんだろ」

「いえいえ、全然。余裕でしたよ」

ルイジェルドがいてくれたからな。

リカリスの町を出た後は、比較的楽だった。

魔物に奇襲を受けることもないし、黙っていてもご飯を捕まえてきてくれるし、エリスの喧嘩は止めてくれるし、俺としては楽な旅だった。

イージーオペレーションだ。

「そっか、余裕か……」

パウロが何を考えているのか、俺にはわからない。

ただ一つ言えるのは、その声が少しばかり、震えているということだ。

「伝言とやらを見つけられなかったのは、申し訳なかったと思っています。何が書いてあったんですか?」

「……オレのことはいいから、中央大陸の北部を探せって」

「そうですか。では、エリスをフィットア領まで送り届けたら、北部を探すことにしましょう」

俺は機械的にそう答えた。

どうにも、自分の言葉が硬いように感じる。

緊張しているのだろうか。

なぜだろうか。

俺はパウロを許したし、パウロだって俺を許した。昔通りとはいかないが、今は緊急事態。緊急事態だから緊張する。

当然か。

「それはそれとして、フィットア領の現状について、もう一度、詳しく聞かせてください」

「…………ああ」

パウロの声音も硬く、震えたままだ。

彼も緊張しているのだろうか。

いや、それ以前に俺自身も、やっぱり何かがおかしい。

いつも通りに振る舞えない。前は、パウロとどうやって話していたっけか。軽口を叩き合うような間柄だったはずなんだが。

「まず何から話すか……」

パウロは硬い声で、フィットア領で何が起こったのかを話してくれた。

建物がすべて消滅していたこと。

そこに暮らしていた人々がすべて転移したこと。

死者も大勢確認されているということ。

まだまだ行方不明者が多数だということ。

パウロは有志を募り、捜索隊を組織したこと。

そのため、冒険者ギルドの本部があり、情報が集まりやすいミリシオンに拠点を置いたこと。

ちなみに、もう一つの拠点はアスラ王国の首都にあり、そこはあの執事アルフォンスさんが担当している。アルフォンスさんはこの捜索団の総責任者であり、現在もフィットア領で難民の救助をしているらしい。

そして、パウロは各地に伝言を残した。

俺に、手分けして家族を探すように指示を出していたのだ。

一人前に独り立ちしている、長男の義務として。

年齢的にはまだまだ子供であるはずだが、俺も精神的には大人なつもりだ。もしその伝言を見れば、奮起したことだろう。

ゼニスとリーリャ、アイシャは見つかっていない。

もしかすると、魔大陸のどこかですれ違ったかもしれない。

そう思えば、俺の行動は悔やまれる。旅を急ぐあまり、一つの町への滞在を短くしすぎたのだ。

「ノルンは無事だったんですね?」

「ああ、運よく俺と接触していてな」

パウロ曰く、転移というのは体のどこかが接触していれば、一緒に飛ばされるらしい。

「ノルンは元気にしていますか?」

「ああ、最初は知らない土地でちょっと戸惑ってたみたいだけどな、今じゃ団員のアイドルみたいになってるよ」

「そうですか、それはよかった」

そうか、ノルンは元気か。

うん、実にイイことだ。まさに不幸中の幸い。喜ばしいことといえる。

けど、なぜか、俺の心は晴れない。

「……」

「…………」

会話が途切れた。

妙に間が悪い。

俺とパウロの関係ってのは、こんなじゃなかったはずだ。もっとこう、軽い感じの関係だったはずだ。おかしいな。

それからしばらく。

パウロは何かを言っていたが、俺はそれにうまく返すことができなかった。

気のない、硬い返事を繰り返すばかりだった。

いつしか客は俺たち以外にいなくなっていた。

そろそろ、仕込みを始めるから出ていってくれないかと言われそうだ。

パウロもその気配は察知したらしい。

「ルディ、お前はこれからどうするんだ?」

最後に、そう聞かれた。

「……とりあえず、エリスをフィットア領に送ります」

「だが、フィットア領には何もないぞ?」

「でも、帰ります」

帰らなければならない。

フィリップも、サウロスも、ギレーヌも、誰も見つかっていないらしい。

帰っても誰もいないだろうが、戻らなければならない。

それが旅の目的だからだ。

初志貫徹。まずはフィットア領にたどり着き、その現状をこの目で確認するのだ。そこから、中央大陸北部に移動して捜索するもよし、ルイジェルドあたりに頼み込んで魔大陸に戻り、各地を捜索するもよしだ。

一応言語がわかるからベガリット大陸に行くのもいいかもしれない。

「その後、他の場所を探します」

「……そうか」

こうして会話はすぐに途切れた。

何を言うべきかわからない。

「ほれ」

と、その時、酒場のマスターが俺たちの前にコップを置いた。

コトリと置かれた木のコップから湯気がたっている。

「サービスだ」

「ありがとうございます」

気づけば、喉がカラカラに乾いていた。

手はギュっと握られており、手のひらには汗がベットリとついていた。

同時に、背中や脇下がやけに冷たいことに気づく。前髪が額に張り付いている。

「なあ坊主。詳しいことはわかんねえが……」

「……?」

「顔ぐらい見てやれよ」

言われて、初めて気づいた。

俺は、パウロの顔を、一度も見ていなかった。

最初に目を逸らしてから、一度も、パウロの顔を見ることができなかったのだ。

ごくりと唾を飲み、父親の顔を見る。

不安そうな顔だった。今にも泣きそうな、ひどい顔だった。

「なんですか、その顔は」

「なんだって、なんだよ」

苦笑するパウロの顔には、元気がない。

表情も相まって、こけた頬のせいで別人に見える。

だが、同じような顔を、どこかで見たような気が。どこだったか。昔だな──。

────思い出した。

自宅の洗面所だ。

イジメられて引きこもってから、一年か二年。

まだ間に合うと思いつつも、しかし、周囲とは決して埋まらない差ができたと自覚しだした頃。

でも外に出るのは怖くて、焦りと不安ばかりが募った、一番、情緒不安定だった頃だったはずだ。

なるほどそういうことか。

パウロは今、情緒不安定なのだ。

探し人が見つからなくて、いつまで経っても音沙汰がなくて、心配して、心配して、もしかして怪我をしてるんじゃないかとか。もしかして病気になってるんじゃないかとか。それともあるいは、もうとっくに……と考えて、心配して、心配して……。ようやく現れた俺が、あまりにも想像と違ってあっさりしていたから、ついイライラしてしまったのだ。

俺にだって覚えはある。

あれは引きこもり始めてすぐの頃だ。

中学時代の知り合いが訪ねてきて、学校でのことをいくつか話してくれた。

自分がこんなに落ち込んでいるのに、こんなに荒れているのに、相手があまりにも能天気に学校生活のことを語って、俺は胃が痛くなってそいつにキツイ言葉を吐いて、八つ当たりしたのだ。

その翌日、もしあいつが次に来たら謝ろうと思った。

けれど、そいつは来なかった。自分から出向くことはしなかった。変なプライドがあった。

思い出した。この顔は、あの時の顔だ。

「提案があります」

「ルディ?」

「こんな状況です、僕らは大人にならなきゃいけません」

「ああ、まあ、確かにオレは大人げないとは思うが……何が言いたいんだ?」

心の中がスッと晴れた。

ようやく、パウロの気持ちを理解できた。

そう思えば、あとは簡単だった。

昔を思い出す。パウロに叱られて、強い口調で言い返した時の話だ。

当時は、仕方がない奴だと思った。

二十四歳で、父親としては若いから、仕方がないと思った。

あれから六年。パウロは三十歳になった。

生前の俺より、まだまだ年下だ。

そして、生前の俺に比べれば、立派なもんだ。

俺はやることもやらず、相手を責めることばかり考えていた。それに比べりゃ立派なもんだ。

俺はあの頃とは違う。

そう誓ったはずだ。

最近は忘れていたが、同じ過ちを繰り返さないと。

この世界では本気で生きると、誓ったはずだ。

今回は、規模こそ大きくなったが、同じことをしている。

六年前と、同じことをしている。

俺たちは同じ失敗を繰り返している。成長したつもりになって、前に進んだつもりになって、ずっと同じ場所で足踏みしていたのだ。それに関しては、素直に反省しよう。

そして、反省した上で、先に進もう。

「昨日のことはなかったことにしましょう」

俺は、そう提案した。

今回、俺は、傷ついた。心がポッキリと折れそうになった。

きっと、当時、俺を心配してくれた友人も、そんな気持ちだったのだろう。

そして、そんな気持ちのまま、二度と会わなかったのだ。

今回はそうはならない。俺はパウロとのつながりを、決して断ちはしない。

「昨日、僕らは喧嘩なんかしなかった。今、この瞬間、数年ぶりに再会した父と子……。そういうことにしましょう」

「ルディ? 何言ってるんだ?」

「いいから、ほら、両手を広げて、さぁ」

「お、おう?」

言われるがまま両手を広げるパウロ。

俺はその胸に、飛び込んだ。

「父様! 会いたかった!」

むわりと酒臭さが漂う。

今は素面のようだが、二日酔いなのかもしれない。

ていうか、昔は酒なんて一滴も飲まなかったよな……。

「る、ルディ?」

パウロは戸惑っている。

俺はパウロの肩に顎を載せて、ゆっくりと言う。

「ほら、久々に再会した息子へ、一言あるでしょう」

とんだ茶番だと思いながら、もう一度パウロのゴツい体を力一杯抱きしめた。

顔は痩け、身体も一回り小さくなったような気がする。

俺の身体が大きくなったのもあるだろうが、パウロも苦労したのだ、俺以上に。

パウロは戸惑いつつも、ポツリと漏らした。

「お、オレも会いたかった……」

一言いうと、何かが決壊したらしい。

「オレも会いたかった……会いたかったんだよ、ルディ……。ずっと、誰も、見つからなくて、死んでるんじゃないかって、思って……お前が、お前の姿、見て……」

見上げると、パウロは涙を流していた。

顔をくしゃくしゃに歪めて。

大の男がみっともなく、しゃくりあげながら、泣いていた。

「ごめん、ごめんな、ルディ……」

なんだか俺も泣けてきた。

俺はパウロの頭をぽんぽんと叩き、しばらく二人で泣いた。

こうして、俺は約五年ぶりに父親と再会することができたのだ。

第五話 「方針の再確認」

その日、丸一日パウロと話をした。

大したことを話したわけではない。他愛ない話だ。

まず、ブエナ村での出来事だ。

俺が城塞都市ロアへと赴いてからの数年間、パウロは二人の奥さんに囲まれながら、しかし酒池肉林とはいかなかったらしい。

ゼニスとリーリャの間では何度も話し合いが行われ、基本的にリーリャとの性的な接触はなし。

ただしゼニスが三人目を妊娠して、どうしても我慢できなくなった場合は許可を求めることという流れになったらしい。

ゼニスにも葛藤があったようだが、パウロにとっては都合のいい結末である。

羨ましいね。

「それで、三人目の妹は生まれそうなんですか?」

「いや、それがなかなかな……。お前の時は一発だったんだが」

「一発でこんな優秀な息子が生まれるとは、父様も運がいい」

「言ってろよ」

十一歳の息子と父親の会話じゃないなと思いつつ、しかし心地良さを感じていた。

ゼニスやリーリャの生死には触れないのは、意図的なものだ。

お互いわかっているのだ。生死のことを話題にしても、決して楽しいことにはならず、やるせない気持ちだけが残るということが。

「シルフィは元気でやっていたんですか?」

「ああ、あの子はすごい。お前に教師としての才能を感じたよ」

シルフィは元気でやっていたらしい。

午前は走りこみと魔力の鍛錬をして、午後はゼニスの所で治癒魔術を習う。

アイシャがある程度大きくなってからは、リーリャに行儀作法などを習っていたそうだ。

「ひたむきって言うんだろうな。よくウチにきて、ルディの部屋で何かやってたよ」

「……シルフィは、そこで何かを見つけたりとかしていませんよね?」

「なんだ? 何か見られて困るもんでも隠してたのか?」

「いえ、まさか、そんなはずあるわけないじゃないですか」

やだなもう。

「ま、みんな消えちまったみたいだがな」

パウロの話によると、フィットア領にあった物体は、そのほとんどが消滅してしまったらしい。

羽ペンやインク壺といった小さなものから、家や橋といった建築物に至るまで全てが消えてしまったらしい。で、唯一身につけていたものだけ、一緒に転移した、と。

「そうですか」

それは残念だ。

何が残念なのかさっぱり思い出せないが、心の中には言い得ぬ寂寥感がある。

「お前はどうしてたんだ?」

「ロアでのことですか?」

聞かれ、俺も話した。

初日にエリスにぶん殴られて心が折れそうになったこと、偶然人攫いに連れ去られて、なんとか脱出したこと、そのことをキッカケに、エリスと少し仲良くなれたこと、でも授業は聞いてくれなかったこと、ギレーヌに泣きついたこと、彼女のおかげでエリスが授業を聞いてくれるようになったこと、そこから少しずつ仲良くなったこと。一緒にダンスを習ったこと。そして、十歳の誕生日のこと。

「誕生日か、悪かったな……」

「何がですか?」

「顔も見せてやれなかった」

アスラ王国民にとって、節目歳である十歳は極めて重要な歳である。

どうして重要なのかは未だわかっていないが、縁起物なのだろう。

盛大にお祝いをするし、プレゼントも渡す。

「それは構いません。エリスの家族にしっかりお祝いしてもらいましたから」

「そうか、何をもらったんだ?」

「高価な杖です。『傲慢なる水竜王』なんていう、ちょっとこっ恥ずかしい名前なんですが」

「そうか? カッコイイじゃないか」

カッコイイ?

なにを馬鹿な、背中が痒くなるような名前じゃないか。

でも、この世界では凄い性能のものにほど、大仰な名前をつけるのかもしれない。

「それと、アルフォンスから聞いたぜ、ルディ。もう一つ、いいものをもらったらしいじゃねえか」

「いいものですか?」

はて、何をもらったのだろうか。

知恵と勇気と無限のパワーだろうか。どれもまだまだ足りないと思うが。

「ほら、フィリップんところのお嬢さんだよ。さっき初めて見たが、健気で可愛らしい子じゃないか。お前のことを必死に守ろうとしてよ……」

……もらったと、言われると少し違う気がする。

いや、確かにフィリップから「よし」と許可されたが、「いただきます」には至っていない。

彼女は大事にしたい。

昨日のこともある。落ち込んでいる時に誰かに優しく抱きしめられ、眠るまで頭を撫でてもらったのは初めてだ。

エリスのことは絶対に裏切れない。

俺が十五歳になったら、という約束もあるが、たとえ十五歳になったとしても、彼女が嫌がるうちは我慢できる。

性欲に関してはやや暴走しがちな俺だ。四年後、恐らく今より強い性欲を保持した状態で耐え切れるかどうかわからないが…少なくとも、今はそう決意している。

「エリスは大切な存在だと思っています。が、しかし、もらった、なんてモノみたいな言い方は好きになれませんね」

「まあ入り婿だもんな。もらうってより、もらわれるってほうが正しいか」

「はえ?」

変な声が出た。

婿?

「お前、フィリップに後ろ盾についてもらって貴族になるんだろ?」

「なんですかそれは、いつそういう話になったんですか?」

「いつも何も、転移の一年ぐらい前からだよ。お前とエリスがいい仲で、お前自身の気持ちも固まりつつあるから、婿に迎えたいって手紙がきてたぞ。オレはアスラ貴族なんて糞みたいなものだと思っているが、お前が決めたことなら好きにしろと返しておいたんだが……」

なるほど。つまり、フィリップは十歳の時には、すでにパウロへの根回しを終えていたのだ。

もし、あそこで断ったとしても、それから数年の間に、あの手この手で俺とエリスをくっつけようとしたに違いない。何が酒の席での話だ。

となれば、パウロが俺とエリスの仲を邪推したのも頷ける。

結婚の約束をした二人、不安でたまらない二人。互いに好き同士となれば、旅の途中でイチャイチャしていたと思われても仕方がない。

「その様子だと、フィリップにハメられたようだな」

「そのようですね」

二人してため息をついた。

今、俺とパウロの脳裏には、同じ男の顔が浮かんでいることだろう。

フィリップ。アスラ王国の上級貴族としてドロドロした社交界を乗りきれる力を持った男の顔だ。

「で、お嬢様とはそこそこの仲として、シルフィのことは……あ、いや、なんでもない。忘れてくれ」

パウロは失言だったと言わんばかりに言葉を濁した。

シルフィは、まだ見つかっていない。少なくとも、パウロの知る範囲では、だ。

なんでもないと言われたが、考える。

シルフィは好きだが、エリスに感じている感情とは少し違う。

シルフィはどちらかというと、妹や娘のような感覚が強い。イジメられて、可哀想で、俺が育ててやらなくちゃ、という感じだ。それ以上の感情になる手前で別れてしまったというのもある。

エリスも似たような感じだが、彼女には助けられている部分も多い。

どちらに軍配が上がるか、と言われればエリスに上がる。

もっとも、それは二人を総合的に見て判断しているわけではない。

年月の問題だ。

やはり、長いこと一緒にいるというのは大きい。幼馴染という存在は様々な話に出てくるが、長い時間を一緒に過ごした、というのはそれだけ強力なのだ。

シルフィよりも、エリスと二倍近く一緒に過ごしている。

内容も濃い。

とはいえ、それと行方不明のシルフィの心配をしないというのは、別の話だ。

「シルフィ、無事だといいですが……」

「お前ほどじゃないが、あの子も頑張っていた。なに、無詠唱で治癒魔術まで使えるんだ。どこでだって生きていけるさ。治癒術師ってのは、ミリス大陸以外じゃ結構貴重なんだ」

「そうですか……」

あれ、今ちょっと、聞き捨てならない話を聞いたような。

「ちょっと待ってください。シルフィは、無詠唱で治癒魔術を使えるんですか?」

「ん? ああ、ゼニスが驚いていたな。でも、ルディだって使えるだろ?」

「治癒魔術は使えませんよ」

俺は治癒魔術を詠唱なしでは使えない。原理を理解していないからだ。

魔術で傷を治すメカニズムは、何度使っても解明できない。

「そうなのか?」

「ええ、詠唱すれば使えるんですが……」

「まあ、オレも魔術に関してはそう詳しくないが、魔術には相性があるっていうしな。シルフィにはそっちの才能があったんじゃないのか?」

もしかすると、シルフィはしばらく見ないうちに、俺なんかよりもずっと強くなっているのではないだろうか。

会うのが少し怖いな。

再会して「ルディ、全然成長してないね」なんて言われたらどうしよう……。

なんて話をしているうちに、俺とパウロの間にあった溝は完全に消えていた。

夕方、パウロに迎えが来た。

例のビキニアーマーのお姉さんと、治癒術師のお姉さんだ。

今日のビキニお姉さんはビキニではなく、地味な町娘のような格好をしていた。

昨日の格好は何だったんだろうか。

まあ、喧嘩の原因の一つでもあるから、自重してくれたのかもしれない。

「父様」

「なんだ?」

「もちろん僕は父様を信じているのですが、昨日の一件もあり、一応のことながら改めて聞いておきます。浮気はしてないんですよね?」

「してねえよ」

なら安心だ。

俺とパウロの昨日の口論は、邪推と邪推のぶつかり合い。

事実関係はなく、互いの女癖の悪さを指摘されただけの結果……っと、なかったことにしたんだったか、失敗失敗。

まあ、パウロも女なんかに構っている暇はないという感じだ。

家庭崩壊の引き金に指が掛かることもない。

俺もそれを見習って、これからは少しエロを抑えていくとしよう。

「ルディ」

パウロは最後に、俺の意志を確かめるように聞いてきた。

「お前はエリスを護衛して、フィットア領に行くんだったな?」

「はい」

俺はその言葉に強く頷きつつ、聞き返す。

「それとも、僕も捜索団に参加したほうがいいですか?」

「いや、その必要はない。どの道、ボレアスの血縁はアスラ王国に送り届けなきゃいけないからな」

「……そう聞くと重要任務に聞こえますが、僕にまかせてもいいんですか?」

「お前以上の適任はいないだろう。信頼関係もあるしな」

随分と信頼されているらしい。

ふと思ったが、パウロは俺を過大評価しすぎではないだろうか。

いや、どんな評価をされようと、期待には応えたい。

「もっとも、別に、団員から何人か護衛を出して、お前はミリシオンに残ってもいいんだぞ?」

パウロがニヤリと笑いつつ、何か甘いことを口走った。

損得だけで考えるなら、それでもいい。

もちろん、ミリシオンに残るのではなく、エリスと別れ個別に捜索をする、という意味だ。

今から魔大陸に戻って捜索するというのも一つの手ではあるが、あくまでそれは損得だけで考えた場合だ。

エリスを置き去りにして、自分を優先するわけにはいかない。

俺は彼女を守らなければいけない。

それに、何かを放置して他の何かに着手するということに、あまりいい記憶はない。

生前、全てを中途半端に終わらせてきた俺だ。両方が中途半端な結果に終わるに違いない。

今回の場合なら、エリスはフィットア領にたどり着けず、俺は魔大陸で何の成果も上げられないまま終わる。

なら、片方ずつだ。

ルイジェルドのこともあるしな。

あの堅物が、捜索団の団員と仲良くできるとは思えないし、途中で抜けるなんて言ったら戦士としてあるまじき行いだと怒られそうだ。

「いえ、やはり僕が送ったほうがいいでしょう」

「ま、うちの団にはお前より強い奴はいないし、お前としても任せられないだろうな」

そう言いつつ、パウロは複雑そうな顔をしている。

もしかすると、俺に喧嘩で負けたことを気にしているのかもしれない。

酒を飲んでいたし、ノーカンだと思うが、ここで変に慰めても立場がないだろう。

ここは触れないでおいてやるのが吉だ。

「ミリシオンからはどれぐらいで発つんだ?」

「そうですね、旅費を貯めたいので、一ヶ月ぐらいですかね」

「旅費なら出すぞ」

パウロは女二人へと振り返り、ローブを着た治癒術師のお姉ちゃん、ソバカスの残るおとなしめな感じの子に、声を掛ける。

「あったよな?」

「ボレアス家の面々が見つかった時のためにと、アルフォンス様から預かった資金がございます」

アルフォンスは、ミリスで誰かが見つかった時のため、何不自由なく移動できるだけの金を、パウロに持たせていたらしい。

「というわけだ」

「なるほど、そんな金が酒代に消えなくてよかった」

「資金はシェラが管理してるからな」

自慢げに言う、我が父親の情けなさ……いや、言うまい。

「それで、いくらぐらいになるんですか?」

「王札二〇枚相当となります」

シェラに聞くと、即答された。

王札は、ミリスで一番高い貨幣だ。石銭=一円として換算すると、一枚五万。

それが二〇枚ってことはつまり、

「ひゃくまんえん!」

「……どういうリアクションだそりゃ」

呆れ顔のパウロ。

俺は金に目が眩んでいた。

なにせ、この一年半。守銭奴のように金のことばかり考えてきた俺だ。そんな俺に、いきなり一〇〇万円である。

「そんな大金……一生遊んで暮らせるじゃないですか!」

「まあ、南部なら家ぐらいは建つと思うが、一生は遊んでは暮らせねえよ」

えー、だって一〇〇万ですよ。ヒャックマンですよ。

緑鉱銭にして一〇〇〇枚だぜ! スペルド族だって船に乗れちまう!

と、喜んだところで、もう一つの問題を思い出す。

「あ、もう一つ問題がありました」

「まだあるのか?」

「はい。ウェンポートではスペルド族が海を渡るのに、莫大な渡航費用が要求されました。ウェストポートではいくら掛かるかわかりませんが、やはり大金を要求されそうです。王札二〇枚で足りるかどうか……」

「そのことか……」

パウロは腕を組んだ。

まさか、ルイジェルドを置いていけ、なんて言うんじゃなかろうな。

「シェラ。スペルド族が海を渡るのに必要な金はいくらだ?」

唐突にパウロは尋ねると、シェラは「はい」と頷き、

「王札一〇〇枚です」

と、答えた。

全て暗記しているのだろうか。先ほどのこともそうだし、彼女は優秀そうだ。見た目からして秘書って感じだしな。

「……っ!」

と、目が合うと、彼女は小さく悲鳴を上げてうつむいてしまった。

元ビキニの人が、さりげない感じで俺の視線を遮るように立ち位置を変えた。

ちょっとショック。

「ごめんなさい、この子、ちょっと視線が苦手なのよ。あまり見ないであげて」

「はあ……」

元ビキニの人に言われ、俺は曖昧な言葉を返す。

パウロとの仲は元通りになったけど、他の団員には嫌われたままだったか。

まあ、それはいいや。

しかし、王札一〇〇枚か。約五〇〇万円といったところだ。

簡単に貯まる金額ではない。

ため息が出る。

「なんでスペルド族だけ、そんなに高いんでしょうね」

「その法律が制定された頃は、スペルド族の迫害が最も苛烈な時期だったからです」

と、元ビキニの後ろから、シェラが当然と言わんばかりに答えた。ウェンポートの関所の人でも知らないことを、あっさりと。おっぱいはちっぱいけど、脳みそはいっぱいか。

「しかも、あそこの税関の貴族は、魔族嫌いで有名だ。金を積んでも、なんだかんだで通してくれないかもしれん」

「そうですか……ええっと、母様の実家の力でも、どうにかなりませんか?」

「すまんが、今回のことであの家もギリギリの橋を渡っている。これ以上は迷惑を掛けられん」

となると、また密航か。

密航には嫌な思い出があるし、なるべくなら頼りたくない。

大体、同じ大陸での出来事だ。密輸組織同士のつながりで、俺たちがブラックリストに載っている可能性だってありうる。

スペルド族と渡航費用、考えれば考えるほど頭が痛くなりそうだ。

「わかりました。渡航費用については、自分で対策を練ります」

「すまんな」

そう言うと、パウロはニヤリと笑った。

そして、背後に控える女二人に、ドヤ顔で振り返った。

「どうよ、オレの息子は? 頼もしいもんだろ?」

「はあ」

「えっと……」

女二人は苦笑して顔を見合わせた。

どうもこうも、その息子とみっともなく喧嘩してたのは誰だ。

「父様。淑女に息子の具合を聞くなんて下品なことはやめてください。グレイラット家の品性が疑われます」

「お前の発言の方がよっぽど下品だよ」

そう言って、俺たちは笑いあった。

女二人はドン引きしていたが、構うことはない。

「さてと、ルディ、オレはそろそろ行くぜ」

「はい」

パウロは立ち上がり、コキコキと肩を鳴らした。

随分と長い時間、喋っていたようだ。

カウンターを見ると、マスターの苦笑する顔が見えた。ランチタイムもずっと居座っていたからな。ちょっと多めに支払っておこう。

「旅の予定が決まったら連絡をくれ。出発する前に、ノルンと一緒に飯でも食おう」

「ええ、わかりました」

そう言って、俺はパウロを見送った。

二人の女を引き連れて酒場を出ていこうとするパウロの背中を「こうして見ると、本当に女好きのダメ親父だなぁ」なんて思いながら。

★ ★ ★

パウロがいなくなってしばらくして、エリスとルイジェルドが戻ってきた。

エリスは目の辺りに大きな痣を作り、ルイジェルドが難しそうな顔をしていた。

「どうしたんですか、二人とも」

「なんでもないわ。それで、あの男とはどうなったの?」

エリスがさも不機嫌ですと言わんばかりに、腕を組んでフンと鼻息。

「仲直りしました」

すると、エリスの眦がみるみるうちにつり上がった。

「なんでよ!」

握りしめた拳を、ドンとテーブルに叩きつけると、パガンとでかい音がしてテーブルが砕けた。

んまあ、パワフルだこと……。

「そうか。仲直りできたか」

対するルイジェルドが嬉しそうだ。

「ルーデウス!」

エリスは俺の両肩を掴んで、ギリギリと締め付けてきた。

凄まじい力である。

「なんでよっ!」

「なんでって、何がですか」

若干戸惑いつつも、俺はそう聞く。

「昨日、あんなに落ち込んでたじゃない!」

「ええ、昨日は助かりました。エリスが抱きしめてくれたおかげで、僕もかなり落ち着くことができました」

今日、パウロの顔を見ることができたのは、紛れもなくエリスのおかげだ。

もし、あの抱擁がなければ、俺はしばらく宿の一室に閉じこもっていたかもしれない。

「そうじゃない! あの男は、ルーデウスの十歳の誕生日にも来なかったのよ! それで、魔大陸で、あんなに大変な旅をして! 大森林では、牢屋になんか入って! それで、やっと、やっと会えたのに! あんな風になるようなことをしたのよ! 突き放すようなことを言ったのよ!? なんで許せるのよ!」

一気にまくし立てるエリス。

彼女の言い分もわかる。

確かにそう言われると、パウロは最低だ。

俺のことを嫌っているのだと断言されても信じられる。

俺が普通の子供であれば、パウロを決して許してはいけないだろう。

が、パウロが俺に対して失敗するのは仕方がないことだ。

俺は生前の記憶を引き継ぎ、うまいことやってきた。そんな歪な息子に対して、普通の対応をしろってのが無理というものだ。パウロは俺との距離を測りかねているし、俺の扱いについて迷ってもいる。それに、俺が言うのもなんだが、正しい父親っていうのがどういうものか、イマイチわかっていない部分もある。

それが悪いこととは思わない。

俺としては、息子という立場を持って、上から目線で見守ってやるだけだ。

パウロは俺でいくらでも失敗すればいいのだ。

俺の心はもう折れない。いくらでも受け止めてやる。

もっとも、すぐに別れることになるわけだがね。

「エリス」

「なによ……」

なんというべきか、迷った。

エリスは俺のために怒っている。

しかし、俺としては、もう解決したことなのだ。

「父様も一人の人間です。失敗ぐらいしますよ」

俺はそう言って、エリスの目の痣にヒーリングを施した。

エリスはヒーリングをおとなしく受け入れたが、その表情を見ると、納得していないことがありありとわかった。治療が終わると、むっとした顔のまま宿屋の自室へと戻っていった。

それを目で追いつつ、俺はルイジェルドに問いかける。

「で、ルイジェルドさん」

「なんだ?」

「なんですか、あの痣は」

エリスの目の痣。あんなもの、昨日はなかったはずだ。

「止めるのに苦労した」

平然と言ってのけた。

普段、子供を殴れば烈火のごとく怒る男だが、さて、どういう心境の変化か。

どうしてもパウロを許せないということでエリスが暴れたのだろうが、エリスとルイジェルドは師弟関係にある。その二人が訓練をしてエリスが怪我を負うのも初めてではない。

いや、よく見ろ。

ルイジェルドの顔。平然としてはいない。あまり表情豊かではないこの男だが、今はやや苦々しそうだ。不本意そうだ。

仕方ない、か。

何があったのか、どんな会話があったのか。どういう経緯でこうなったのか。

俺にはさっぱりわからない。

ただ一つだけ言えることがある。ルイジェルドとエリスが争ったのは、俺のせいだ。

俺はパウロと仲直りできた……なら、俺が言うのはお礼だけだ。

「ありがとうございました。おかげで父様と仲直りすることができました」

「礼には及ばん」

しかし、今のエリスはルイジェルドが殴らないと止められないのか。

知らない間にどんどん強くなるな。

その後、しばらくしてから作戦会議を行った。

「さて、ではミリシオンにおける、第二回の作戦会議を行います」

場所は酒場。

考えてみると、俺は本日、酒場から一歩も動いていない。

ここの酒場は居心地がいい。客も少ないし。店主には不本意かもしれないが。

「一昨日したばっかりじゃないの」

エリスはもう怒っていない。

拗ねて部屋に閉じこもるかと思ったが、十分ぐらいで戻ってきた。

彼女の切り替えの早さは見習いたいものだ。

「状況が変わりました。具体的にいうと、金を稼ぐ必要がなくなりました。なので、近いうちにミリシオンを発とうと思います」

王札二〇枚がもらえるということで、金を稼ぐ必要がなくなった。

情報収集も、パウロから聞けることは聞いた。とりあえずは必要ない。スペルド族の名誉に関しては、とりあえず保留となれば、この町でできることは少なくなったということを、かいつまんで話す。

フィットア領の現状について、エリスに話すのは迷った。

だが、あえて話すことにした。

実際に現地に赴いて、絶望的な気分を味わうより、今から覚悟しておいたほうがいい。

「エリス、僕らの故郷は、もう存在してないみたいです」

「そう」

「フィリップ様も、サウロス様も、まだ見つかっていないらしい」

「仕方ないわね」

「ギレーヌの居所もわからないというし、もしかすると……」

「あのね、ルーデウス」

エリスは腕を組み、顎を上げて俺を見た。

「そのぐらい覚悟していたわ」

エリスの目に迷いはなかった。

いつも通り力強く、傲岸不遜で、自分の未来に一変の疑いも持たない目だった。

忘れていたわけではなく、覚悟していたのだと、そう言った。

「ギレーヌはどこかで生きていると思うけど、お父様やお祖父様は死んでいてもおかしくないわね」

フンと鼻息一つで、そう言った。

つまり、自分が魔大陸に転移して大変だったから、他の人が死んでいるかもしれない、とすでに予想していたと、そういうことだろうか。

いや、強がっているだけかもしれない。

エリスは強がっている時と、本当に自信がある時の見分けがつきにくい。

「ルーデウスが隠していたって、ちゃんと知ってるんだから」

何を知っているのかは知らないが、強がっている感じはしない。

エリスはエリスなりに、色々と考えているのだ。

つまり、当事者でフィットア領のことをスッポリと忘れていたのは、俺だけ。

ちょっと恥ずかしいな。

「そうですか。わかりました」

エリスはさすがだと、そう思うことにして話を続ける。

「とりあえず、一週間ほどでこの町を出ようと思いますが……」

「いいのか?」

聞いたのはルイジェルド。

「何がですか?」

「旅立てば、父親と二度と会えんかもしれんぞ」

「また随分と不吉なことを……」

ルイジェルドが言うと、少々重みが違う。

だが、今は戦争中というわけではない。

「今は探さなければ二度と会えないかもしれない家族がいるので、そちらを優先したいと思います」

「そうか、そうだな」

ルイジェルドが納得したところで、本題に入る。

「これからの旅では、情報収集を中心に行っていきましょう」

一つの町に滞在する期間はやはり一週間前後。

しかし、その間は金稼ぎではなく、情報収集を主に行う。

探すのは、主に転移した人間だ。

ミリスからアスラまでの道のり。

それはこの世界で最も人通りが多く、最も多くの商人が生息するとされる、この世界のシルクロード。当然、捜索隊によって調べつくされているだろうが、もしかすると、先達が見つけられなかった何かを発見できるかもしれない。

スペルド族の名誉回復は、その作業の中でもなんとかなる。

もっとも、ミリスや中央大陸では『デッドエンド』の名前はあまり知られてない。

どうやって名前を売るか、また考えなければいけないかもしれない

「問題は渡航費用ですね」

一番の問題だ。

この世界においては、海を渡るというのは、それなりに特別な意味があるらしい。

陸路で他国へと入る時はいくらでもごまかせるそうだが、海だけは簡単には渡れない。

特に、スペルド族は。

「そのことだが、ルーデウス、これを見てくれ」

と、ルイジェルドが取り出したのは、一枚の紙片。

昨日、俺に見せようとしてやめた、あの封筒だ。

受け取ってみると、表には『バクシール公爵へ』と殴り書きされた文字。

裏は赤い蝋で封印がなされている。模様は家紋だろうか、実に無骨な感じだ。

「これは?」

「昨日、知り合いに書いてもらったものだ」

知り合い……そういえば、ルイジェルドは知り合いに会ってくると言ったのだ。

「知り合いというのは、どういう人なんですか?」

「ガッシュ・ブラッシュという男だ」

「ご職業は?」

「知らん。だが、偉そうにはしていたぞ」

なんでも、ガッシュとは四十年前に出会ったらしい。

魔大陸でのことだ。

ルイジェルドは魔物に襲われて全滅しかけている一団を助け、その中にガッシュがいたそうだ。